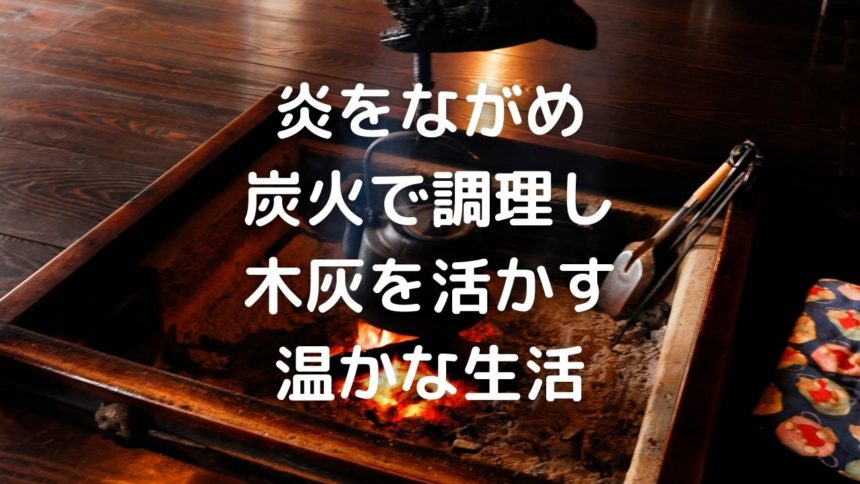

囲炉裏の使い方を知れば知るほど、その豊かさに魅了されます

実用的な面はもちろん、暮らしを彩る様々な楽しみ方があるからです

例えば囲炉裏の楽しみ方には「薪」「炭」「灰」の3つがあります

囲炉裏で薪を燃やす使い方

囲炉裏の使い方は、本来「薪」を燃やして炎を上げて使うもの

炎が上がっていれば煙は出ないので「火を絶やさない」ことが煙を少なくするコツです

熱が弱まると煙が出るため、「火吹き竹」で空気を送って赤く発火させます

火の中心にある燻炭に風を送ると、ポッと炎が上がって煙が消えます

新しい薪を入れた時にも温度が下がるため、火を吹いて速く薪に火を付けます

火から10cmほど離した位置に火吹き竹の先端を置いて息を吹きかけます

そうして炎を見ている時間そのものが楽しいひとときです

【冬の暖房としての囲炉裏】

囲炉裏の使い方でメインとなるのが冬の「暖房」です

直火のため、囲炉裏は身芯から体が温まります

さらに囲炉裏は「床下にも蓄熱」されるため、足元からも温まる点もメリットです

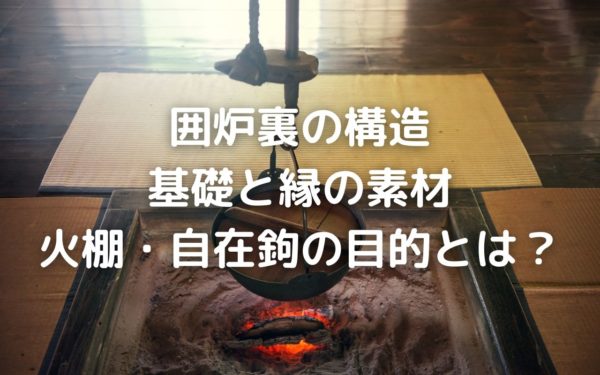

上昇した熱気は、囲炉裏の上に吊り下げた「火棚」で反射させて室内を温めます

そして灰の上で火を燃やす囲炉裏は、多くの薪を必要としません

例えば細い枝や庭木の剪定枝ですら薪として使えることが利点です

燃えている太い薪に灰をかけておけば、自然と「燠炭」ができます

灰をかけることで炎が消えますが、火種は朝まで残ります

そのため朝になったら灰の中から燠炭を出し、空気を吹きこむと、すぐ火がつきます

暖炉や薪ストーブで生活したことがありますが、薪に火が付くまで寒かったことを思い出します

どんどん薪を足さなければいけないので、薪代が高くなりました

冬が長く寒さが厳しい地域に適しているのが「囲炉裏」や「ペチカ」です

北欧以上に長く厳しい、ロシアの冬に適した暖房設備がペチカです。熱効率が良く、経済的で、家全体を温めることができます。

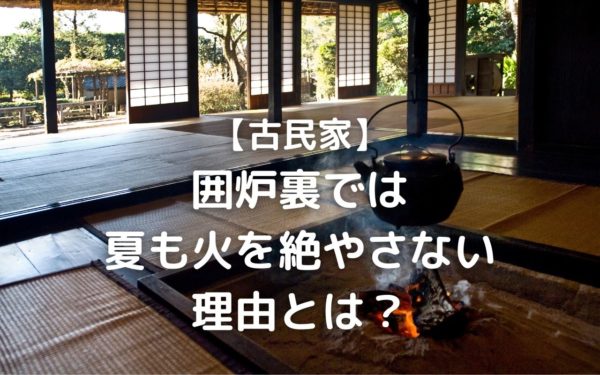

【囲炉裏の煙で虫除け】

囲炉裏から出る煙には、虫除け効果があります

そして天井裏に煙が充満するため、ネズミなども寄せ付けません

さらに屋根裏に煙を分散させることで「屋根の防腐効果」にもなります

そのため囲炉裏部屋では、夏でも火を絶やさないといいます

囲炉裏で夏も火を焚いているのは、家を長持ちさせるためです。なぜなら日本は雨が多いため、湿気で木造家屋が傷んでしまいます。そのため夏は窓を開けはなして風を通し、火を焚いて乾燥させます。夏の室内で火を焚いたら暑いのでは? そんな疑問が湧いてきますが、むしろ涼しく、快適になるそうです。

【囲炉裏の調理場としての使い方】

囲炉裏の使い方として大きな魅力となるのが「調理」できる点です

囲炉裏を囲んでの食事は、家族や友人との語らいにも最適

一緒に炎を眺めているだけで、話などしなくてもいいかもしれません

ゴトクの下に燻炭を置いて鍋をかけると、じっくり煮込み料理ができます

灰にジャガイモなどを入れておくだけで「蒸し焼き」調理もできます

便利な道具を使えば、どんな調理も可能なのが囲炉裏です

囲炉裏料理は、基本的にキャンプなどでするバーベキューと同じ。なぜなら囲炉裏は、室内での焚火だからです。例えば、炭火焼や灰の中での蒸し焼き。あるいは「五徳」を使って炒め物、「自在鉤」を使って煮物。さらに便利な道具を使えば、様々な調理が可能です。

囲炉裏の炭の使い方

薪が燃え尽きると、灰の中で自然と燻炭になります

そのため燻炭を取り出して鍋や壺などに保存しておけば、後からでも使えます

火持ちはよくありませんが、早く火がつくので便利です

【囲炉裏の火を消す方法】

囲炉裏の火は、中の大きな燻炭を取り除いてから、厚く灰をかけると完全に消えます

灰から煙が出ていなければ火が消えています

大きな燻炭に灰を薄くかけただけなら、ごく小さく煙が上がった半消火の状態です

こうしておくと、囲炉裏の周囲が温まり続けます

朝になって灰を取り除けば赤々した燻炭があるので、すぐ炊事できるのもメリットです

そして燻炭の上に小枝などを乗せて息を吹きかけると、すぐに炎が上がります

【囲炉裏の炭で陶芸】

囲炉裏で「陶器」を焼くこともできるといいます

灰の中は400℃以上、燻炭の近くは900℃近い高温だからです

温度が均一で一定に保たれるため、割れる心配もありません

火力を調節して灰の温度を上げていくと、そのまま素焼き、本焼きができます

例えば縄文土器は、囲炉裏で焼いたものと推定されています

囲炉裏の灰の使い方

囲炉裏でできる木灰は、暮らしの中で様々に活用できます

- 薪にかけて火を消す

- 山菜のアク抜き

- こんにゃく作りの凝固剤

- 融雪剤

- 畑にまいて土壌改良

- 石鹸作り

【木灰で土壌改良】

囲炉裏の灰は定期的に捨てる必要がありますが、家庭菜園や庭で活用できます

木灰はミネラル分を含み、土に蒔くと「土壌改良剤」になるからです

日常で「火」を使えない都会では、「木灰」を購入するしかありません

ところが囲炉裏では、自然と「木灰」が作られます

堆肥を作る場合なども、木灰を混ぜると効果が高まる場合があります

肥料の堆肥を作る時には、材料を使い分けると効果を上げられます。なぜなら材料によって含まれる肥料成分が異なるからです。例えば、肥料の三大成分が「窒素」「リン酸」「カリウム」です。これらの含有率が多い有機物を使うことで、目的別の堆肥を作れます。

【木灰で除菌】

囲炉裏の灰はアルカリ性で除菌作用があり、カビや雑菌を防ぎます

例えば、床に飛んだ灰を雑巾で拭くだけで、除菌になります

塗装をしていない無垢材の床板なら、拭き掃除によって艶が出てきます

床を水拭きした後にはスッキリ綺麗な空気が漂います

木灰を水に溶かすだけで洗剤がわりに使えます

灰は強いアルカリ性で殺菌作用があるからです

囲炉裏の使い方がよく分かる本

囲炉裏の使い方、さらには作り方まで解説されているのが『囲炉裏と薪火暮らしの本』

最初に囲炉裏の魅力を知ったのは『山で暮らす 愉しみと基本の技術』という本でした

焚き火とか、キャンプで使える技術が解説されています

イラストレーターの著者ならではの、分かりやすい挿絵も魅力です

本の中に、こんな言葉がありました

昨今の高気密高断熱+新建材+24時間換気+オール電化+化学物質による除虫・防カビ・菌という暮らしの対極にあるものが、囲炉裏ひとつで解決されてしまう

とはいえ囲炉裏は、良いことばかりではありません

本書にも囲炉裏の不便さについては書かれています

囲炉裏のデメリットとは、主に「煙」と「灰」によるものです。例えば、昔の人は煙によって目を悪くしたといいます。明治時代の学者、野口英世さんは囲炉裏の灰で手に大やけどを負いました。そして囲炉裏は、室内で焚火をしているようなもの。煙や灰の管理だけでなく、様々な注意点を考慮して設置しないと事故につながってしまいます。

私は、色々な本やサイトを読んで、囲炉裏のデメリットを知っても尚、魅力を感じています

囲炉裏は、暖炉やペチカのように、家の「構造」に組み込まれたもの。火鉢や七輪のように、持ち運んだりできるものとは違います。ですから囲炉裏テーブルは、本来は「長火鉢」と呼ばれるものです。囲炉裏の原型は、土間の地面に穴を掘っただけの「炉」。そのため自作もできる暖房器具であり、調理設備です。