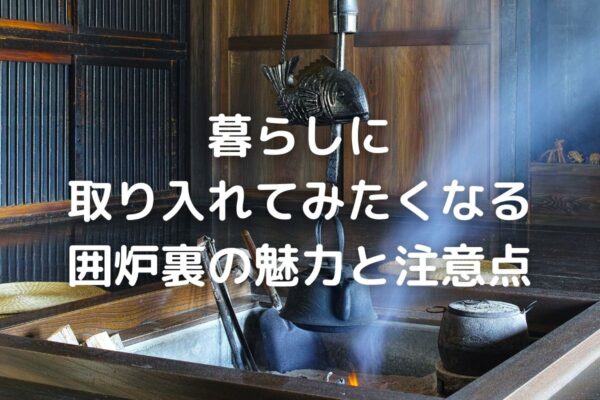

囲炉裏は、暖炉やペチカのように、家の「構造」に組み込まれたもの

火鉢や七輪のように、持ち運んだりできるものとは違います

ですから囲炉裏テーブルは、本来は「長火鉢」と呼ばれるものです

囲炉裏の原型は、土間の地面に穴を掘っただけの「炉」

そのため自作もできる暖房器具であり、調理設備です

囲炉裏・火鉢・七輪の違い

囲炉裏と火鉢や七輪の大きな違いは、設置の仕方です

- 床上に「置く」「移動できる」のが火鉢と七輪

- 住宅の「設備」として「固定」されているのが囲炉裏

設置の仕方が同じでも、火鉢と七輪では使用目的が異なります

- 火鉢は「暖房設備」で「灰」の上で「炭」を燃やす

- 七輪は「調理器具」で「炭」を燃やす

- 囲炉裏は「暖房と調理」兼用で、「灰」の上で「薪」を燃やす

【調理用の七輪と囲炉裏】

調理用の「七輪」と「囲炉裏」は「火力調節」できる点が特徴です

例えば七輪は、開閉できる「通気口」から入る「空気の量」によって火の大きさを変えます

囲炉裏は上に吊り下げた「自在鉤」の「高さ」によって火からの距離を変えます

七輪では「炭」を使いますが、囲炉裏では「薪」と「炭」の両方を使います

炭を使うのは、煙を少なくするためです

【暖房用の火鉢と囲炉裏】

暖房用の「火鉢」と「囲炉裏」には「灰」を入れて使います

なぜなら灰に蓄熱して、暖房効率を高めるためです

土間に「穴」を掘って「石」で囲っただけの原始的な「炉」が残っている古民家もあるといいます

囲炉裏は、室内で焚火をしていることになります

そのため煙を出すために煙突を付けた暖炉やペチカへと進化していきました

北欧で発展した暖炉がロシアで進化したのがペチカ。長く厳しいロシアの冬に適した暖房設備です。熱効率が良く、経済的で、家全体を温めることができます。細い枯れ枝も燃料として使え、少ない量の薪で済むことがメリットです。

とはいえ囲炉裏は、薪を燃やして、あえて「煙」を出す使い方もします

なぜなら木造家屋を燻し、虫やネズミなどの侵入を防ぐことができるからです

雨の多い日本では、家の湿気を取り除き、木材を乾燥させる目的もあります

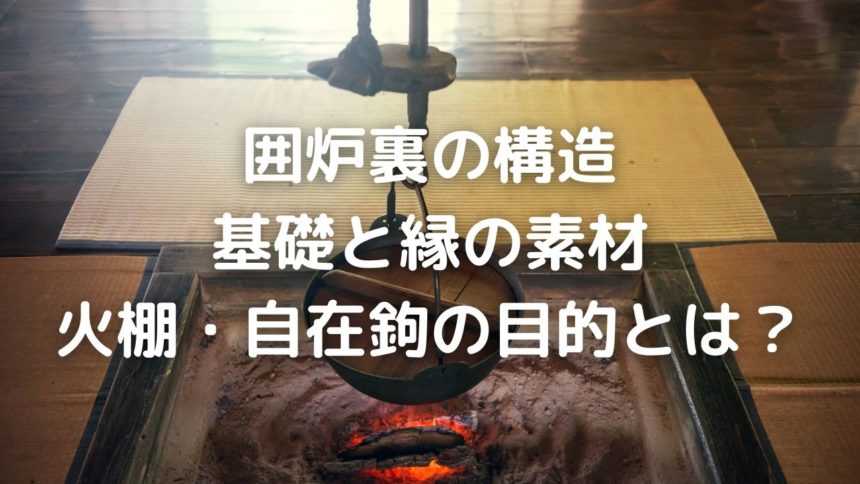

囲炉裏の構造

囲炉裏の構造は、実に原始的でシンプル

なぜなら縄文時代の竪穴式住居で使われていたものが原型だからです

喩えるなら「不燃材」で作られた「床下収納庫」のような形

囲炉裏の4つの構造には、それぞれに意味と役割があります

- 囲炉裏に入れる「灰」

- 周囲に枠を取り付けた「炉縁」

- 天井に吊り下げた「火棚」

- 火棚から吊り下げた「自在鉤」

【囲炉裏に入れた「灰」の役割】

灰の役割は「蓄熱」することで、暖房効果を高めます

例えば薪や炭を燃やすと、灰も700℃という高温になり、熱を溜め込みます

そして囲炉裏は、床下の穴に灰を入れるため、足元から温まる「床下暖房」です

灰の上で火を燃やすことには、他にもメリットがあります

- 薪がすぐ燃え尽きないため、細い枝なども使える

- じっくり燃えた薪が炭になる

昔話には、山で「柴刈り」するシーンがよく登場します

これは地面に落ちている細い「枝」などを集めて、薪として使うためです

よく乾燥した枯れ枝は、すぐ使える薪として重宝します

さらに灰は、調理する場としても使われます

- 高温になっている灰の中に食材を入れて、蒸し焼きにする

- 灰の上に「五徳」を置いて、炒め物などをする

- 魚や野菜を刺した「串」を灰の中に立てて、直火で焼く

囲炉裏では、他にも様々な調理が可能です

囲炉裏での料理といえば、鍋での煮込みや灰に刺した串での炭火焼き。けれどゴトクを置いて炒め物なども可能。炭火だけではなく、直火も使えるからです。

【囲炉裏の周囲にある「炉縁」の役割】

囲炉裏の周囲を囲った枠は、灰が室内に飛び散るのを防いでいます

そのため床板より少し高くなっています

そして囲炉裏に入れる灰も、炉縁より10cmほど下までです

さらに炉縁は、飲食するための「テーブル」代わりにもなります

炉縁の幅を広くすると食器を置きやすくなります

けれど広すぎると火から遠くなり、温かさも届きにくいため、10~20cm程度です

この枠の部分を高くしたのが「囲炉裏テーブル」や「長火鉢」です

【囲炉裏の上にある「火棚」の役割】

囲炉裏の真上に吊り下げた「火棚」は、火の粉が天井に飛ぶのを防いでいます

それと同時に、吹き抜け天井へと熱が逃げるのも防ぎます

上昇した熱が火棚に当たって反射し、暖かい空気が部屋の下へと流れるからです

火棚には、濡れたタオルや衣類を掛けて乾かしたりもします

【囲炉裏の上に吊り下げた「自在鉤」の役割】

自在鉤は、ヤカンや鍋を吊り下げる道具です

「高さ」を調節することによって、火からの距離を変え、火力を調整します

- 低くして鍋を火に近づけると、強火

- 高くして火から遠ざけると、弱火

煙が上に昇るのを利用して「燻製」を作ったりもします

囲炉裏を作る部屋の構造

囲炉裏は「薪」を燃やす「固定」した「暖房」兼「調理」設備です

煙が室内に充満しないよう、囲炉裏部屋は天井が高い「吹き抜け」が一般的です

屋根裏に充満する煙は、木造家屋の除湿や虫除けに役立っています

そして屋根には、煙を外へ出すための「排煙窓」が設置されています

【囲炉裏部屋に必要な設備】

囲炉裏を作る前に、まず設置しなければいけないのが「煙窓」「換気窓」「火棚」の3つ

そのため家の構造を確かめたうえで、囲炉裏を作る場所を決める必要があります

例えば、排煙するために天井板を切ったり、煙窓を開けたりできるかどうか

煙突のない囲炉裏では、特に「排煙」と「換気」が重要になります

なぜなら炭による一酸化炭素中毒の危険があるからです

●煙を外へ出す煙窓

煙を出すために必要な設備は「囲炉裏の真上」に設置する必要があります

なぜなら風のない室内では、煙は真っ直ぐ上に昇っていくからです

例えば「吹き抜け天井」や「天井板に開けた穴」などです

囲炉裏のある古民家では、最初から屋根に「煙窓」が設置されています

吹き抜け天井へと昇った煙が、ここから外へ出ていきます

そして煙窓は「東西」方向に「2か所」を開けることで煙が出やすくなります

とはいえ屋根工事をすると大掛かりで費用もかかります

そのため屋根裏の「壁」に換気窓を開けるほうが簡単に施工できます

そして屋根裏まで煙を誘導できるよう、天井板に穴を開ける必要もあります

効率よく空気を循環させるために開けるのが、室内の低い場所に設ける喚起窓です

●囲炉裏部屋の換気窓

寒い季節は、温まった空気が上昇し、冷たい空気が下に下降して、自然な循環が起こります

そのため室内を閉め切っていても、空気と共に煙も囲炉裏の上へと昇っていきます

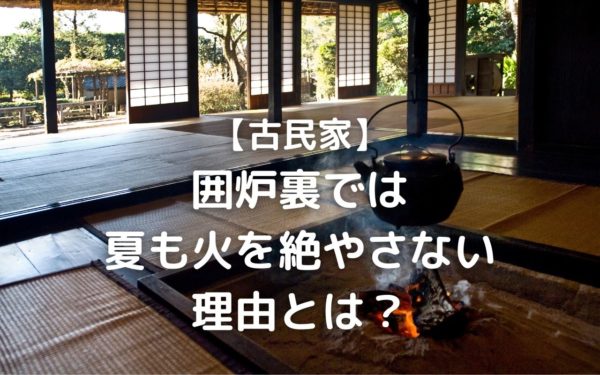

ところが囲炉裏部屋では、夏でも火を絶やしません

それは室内の湿気を取り除き、虫や害獣を追い払い、風を通すためです

そのため低い位置に喚起窓を開けておきます

囲炉裏では夏も火を絶やさず焚いているといいます。夏の室内で火を焚いたら、暑いのでは?そんな疑問が湧いてきますが、むしろ涼しく過ごせるそうです。それは「湿気が取り除かれ」「風が通り抜ける」から。

閉め切っている冬期間でも換気は重要です

なぜなら炭火を使っていると一酸化炭素中毒の危険があるからです

そのため囲炉裏は、広々として「通気性」が良い部屋に設置する必要があります

●天井板に飛ぶ火の粉を防ぐ火棚

囲炉裏の真上に付けるのが「火棚」で、火の粉が天井裏に飛ぶのを防ぐものです

そのため燃えにくい厚い板が使われます

さらには火棚で熱が反射され、室内が温まる効果もあります

吹き抜け天井では、熱はどんどん天井へ逃げていきます

その熱を反射させて下へ戻すのが火棚の役割です

そのため本来の火棚は一枚板で、格子状にしているのは装飾的な効果を得るためです

とはいえ格子の間からも煙が昇っていくので、部屋に煙が充満しないというメリットもあります

この火棚に「自在鉤」を付け、鍋やヤカンを吊るします

あるいは燻製を作ったり、濡れた衣服やタオルを乾かしたりもできます

【囲炉裏を設置する場所】

囲炉裏を設置する部屋は、使用目的によって決めると便利です

例えば、台所から近いと、料理の食材や調理道具を楽に運べます

家庭菜園への出入り口の近くなら、すぐに野菜を収穫してくることができます

あるいは寒い玄関の土間に囲炉裏を設置する場合もあります

とはいえ囲炉裏は床下に作るので「床下の構造」によって位置や形が制限されます

まず床板を取り除いてみると、基礎の部分に根太が縦横に置かれているはずです

大引きと呼ばれる太い柱は、家全体を支えている部分なので取り除けません

その上の細い根太の一部を切って、囲炉裏を作ります

そして真上に排煙できる位置で、切り取る根太の部分を決めます

関連記事

実際に囲炉裏を使っている人によると、良いことばかりではありません

デメリットと注意点を知ったうえで設置すると失敗を避けられるはずです

洋風の暮らしのほうが合理的で快適だと思っています。けれど囲炉裏だけは生活に取り入れてみたいと思うほど夢中。理由は「経済性」「機能性」「快適性」の3点です。

囲炉裏そのものは作るのも簡単ですが、設置場所の構造が肝心です

囲炉裏の作り方は、DIYで手作りできるほど簡単。なぜなら床板を四角く切り取って、「不燃材」で「床下収納庫」を作るだけだからです。そのため木造家屋なら、床の一部を切れば作ることができます。その前に設置しなければいけないのが「排煙窓」と「火棚」。

囲炉裏についての参考書が『囲炉裏と薪火暮らしの本』

イラストレーターの著者による、分かりやすい図解とイラスト入り

火や薪の使い方、灰の活用方法など色んな知恵が満載です

薪割りの仕方や森から木材を切り出す方法なども紹介されています

この本を読んで囲炉裏の良さを知り、囲炉裏のある家に住みたくなりました

山で暮らす経験をもとにした知見が豊富で、とても参考になります