マメ栽培では、毎年、違う種類の豆を植えるのがコツです

なぜなら同じマメ科でも、属が違えば連作障害を防げるからです

例えば大豆はダイズ属、小豆はササゲ属、えんどう豆はエンドウ属、そら豆はソラマメ属

そのため同じ場所には違う種類を植えると、上手く育ちます

同じ場所で同じマメを栽培する場合は、麦類と交互に育てるのが効果的です

マメ栽培の方法

マメ栽培で気を付ける点は「種まき時期」「無肥料」「開花期の水やり」です

種まきが早すぎても、遅すぎても、うまく生育しません

肥料を与えると蔓ボケして風味が損なわれます

そして開花期に水切れすると、実付きが悪くなります

【豆類の種まき時期】

豆類の種まき時期は「6~7月」で、種類によっても異なります

極早生は種まきから収穫まで「60~75日」くらいです

早生は種まきから収穫まで「75~85日」くらい

中晩生は、種まきから収穫まで「90~120日」くらい

株が大きく育つので、株間を十分に取ります

草丈が高く、枝分かれして、こんもり茂ります

混植する場合には早生、「味」を重視するなら晩生

大豆を枝豆として収穫しても美味しく食べられます

大豆や枝豆は、栽培期間の似た「小豆」を同時に植えると、互いによく育ちます

土が肥沃になり、それぞれの生育が促進されるからです

異なる種類の根粒菌が根に付き、それぞれが空中の窒素を土に固定します

【マメ栽培の植え場所】

「枝豆」は「小豆」より草丈が高くなるので、中央に植えます

晩生の枝豆か大豆を「1か所に3粒」ずつ1列まきます

枝豆の両端に、小豆を1列ずつまきます

小豆は「1か所に4粒」ずつ、列の間を「45cm」くらい開けて2列に

大豆や晩生エダマメは、株間を広めに取って「日当たり」「風通し」を良くします

カメムシは口針を差して、さやの中の養分を吸います

すると、さやの中に実が入らなかったり、大きくならなくなります

そのため株間を40~45cmくらい広めに取って「風通し良く」すると虫を抑えられます

【豆類の種まき方法】

豆類は「鳥」に食べられやすいので、夕方に種まきすると見つかりにくくなります

種まきした列のすぐ上に「紐」を張っておくのも鳥よけになります

列の両端に支柱を立て、地面ぎりぎりに張った紐に沿って種をまきます

まき終わったら紐の高さを15cmくらいに上げておきます

植え穴の周囲の草を刈り取り、種をまいた上に敷いておきます

双葉の時期は、周囲の草が目隠しになって鳥の被害が少なくなります

種の上に張った紐を外しても大丈夫です

発芽しにくい場合は「燻炭」を種と同量くらいまきます

【発芽後の管理】

本葉が出たら間引いて「2本」にすると育てやすくなります

その際に、小豆と大豆や枝豆は「本葉の出方」が違うので注意が必要です

小豆は、双葉が地中に残り、地上に2枚の葉が出ます

これが双葉のように見えますが「初生葉」と呼ばれるもの

その上に本葉が出てきたら間引きを始められます

大豆、枝豆は、地上に双葉が出てきて、次に2枚の「初生葉」が出てきます

その上から出てくるのが本葉です

地上に双葉が出てこない小豆

地上に双葉が出てくる大豆と枝豆

本葉の位置が違って見えるので、間引くタイミングを間違えがちです

●草刈り

本葉が数枚になったら、周囲の草を全て刈り取って地面に敷きます

風通しが良くなり、マメコガネやカメムシなどの発生を減らせます

花が咲き始めるまで、こまめに草を刈って敷き、草マルチを厚くします

●水やり

梅雨明けからが本格的な生育期です

花が咲いてから「1週間」くらい雨が降らないと実が付かなくなります

ですから乾燥が続いた場合は、周囲にたっぷり水やりします

大豆、小豆には、米ぬかや油粕をまきません

肥料分が多いと蔓ボケするので、ぼかし肥料も使いません

【豆類の収穫】

枝豆にするなら「9月」ころ、さやに実が8割くらい詰まったら収穫します

枝豆の収穫適期は「3日間」くらいなので早めに刈り取ります

さやだけ、または枝に付いたまま収穫し、半日以内に調理します

少しずつ試食しながら収穫し、葉は落としてその場に敷きます

すぐに塩茹でしておけば、枝豆は冷凍保存できます

大豆は、葉が枯れて落ち、さやがカラカラ音を立てるようになったら株ごと刈り取ります

そのまま立てて天日干しし、よく乾燥させてから収穫して脱穀します

小豆は「10月」ころから収穫し始めます

さやを振ってみてカラカラ音がするようになったら収穫時期

そのまま放置していると、弾けて実が飛び散ってしまいます

収穫後の大豆や小豆は「ペットボトル」で保存が便利

8割くらいまで豆を入れ、フタを「緩めに」して立てておきます

すると種が呼吸してペットボトル内の酸素が薄くなり、二酸化炭素が充満してきます

1カ月くらい経ってから蓋をきつく締め直すと、ゾウムシなどの発生を抑えられるそうです

【マメ栽培のコンパニオンプランツ】

枝豆は多くの野菜と相性が良く、コンパニオンプランツとして使えます

- トウモロコシ

- トマト

- ナス

- ピーマン

- カボチャ

10~11月には豆類の栽培が終わります

跡地では、年内に栽培し始められる「玉ねぎ」「高菜」などが適しています

別の野菜を植えることで、豆類の連作障害を防ぐことにもなります

マメ栽培をムギと連作する方法

マメ栽培をして収穫した後、その跡地で麦を栽培することで連作障害が防げます

初年度は麦を収穫せずに刈り取りますが、2年目からは麦も収穫できます

麦を収穫するには、冬の「麦踏み」も欠かせない作業です

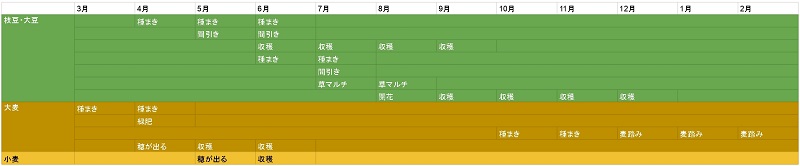

【マメとムギの年間栽培プラン】

麦類が余分な肥料分を吸い取るので、養分過多による蔓ボケが起きにくいこともメリットです

さらには豆類に付きやすいアブラムシやカメムシも防げます

なぜなら豆類に付くアブラムシと麦類に付くアブラムシは別の種類だからです

そしてアブラムシやカメムシの天敵が棲みつき、繁殖しにくくなります

小麦や大麦の「穂」が付く頃に、枝豆の種まきをします

すると豆の「種」や発芽後の「双葉」が麦類の陰になり、鳥から守られます

例えば小麦、大麦をまくと、その年の「春」に極早生の枝豆を混植できます

まず初年度は、豆3列の間に、麦を1列ずつ、15cm間隔くらいで5列を植えます

例えば4月下旬~6月上旬「早生」か「極早生」の枝豆を3列、30~40cm間隔で種まきします

そして「枝豆の間」に2列、小麦か大麦の種を15cm間隔でまきます

極早生や早生の枝豆なら、種まきから60~85日「6月下旬~9月上旬」に枝豆を収穫できます

枝豆の収穫後、麦は刈り取って地面に敷いておきます

そして秋「10月中旬~11月下旬」に麦の種まきをして、翌年「5月下旬~6月下旬」に収穫

その後は枝豆と交互に連作できます

麦に穂が付き始めたら、6月くらいまでに枝豆の種まき

10~11月に枝豆の収穫が終わったら「枝豆の跡地」で麦類の種まきの繰り返しです

【麦類の種まき】

麦類は、最低温度3~5℃の「10~11月」に種まきをします

麦は、種まきのタイミングを間違えると収穫できなくなってしまいます

早く種まきすると年内に大きくなって冬の寒さで枯れてしまいます

遅く種まきすると翌春に分げつが遅れて収量が減ります

麦の種は、1か所に「5~10粒」まきます

よく肥えた土なら10粒、土作りの途中なら5粒です

【麦踏み】

冬の間に数回の「麦踏み」をします

霜で浮いた根を戻し、根張りを強くし、穂が付く茎の数を増やすためです

晴れた日に、麦の「株の上」を歩いていくのが麦踏み

葉が「3枚」出たら、麦踏みを始めます

12~2月に「30~45日」間隔で2~3回の麦踏みをしておきます

【麦の収穫と青刈り】

大麦の穂が出るのは「4月下旬」、小麦の穂が出るのは「5月上旬」です

「穂」を噛んでみて、カリっと音がするようになったら収穫適期

晴天の日に株元から刈り取って脱穀します

小麦は金たらいなどに「叩く」と粒が落ちます

量が多い場合は、シートの上に穂を乗せ、ビール瓶などで叩いて脱穀します

大麦は穂を軍手でもんでも脱穀できます

残った「茎」と「葉」は、敷き藁にするため地面に置いて乾燥させておきます

【麦類を緑肥として使う方法】

初年度は3月10日過ぎに「大麦」「燕麦」「ライ麦」などを「緑肥」としてまきます

畝の両サイドに株間30cmくらいで、10粒ずつ点まき

穂が付く「前」に刈り取って地面に敷きます

なぜなら穂が出る前が最も栄養が多く、緑肥効果があるからです

例えば枝豆の本葉が5~6枚の時に、麦を青刈りして周囲の地面に敷きます

ライムギは草丈が「2m」近くなるので、枝豆と混植する時には列と列の間を広くします

穂が実り、種ができると、こぼれ種でも芽が出ます

麦の栽培に適しているのは、水はけのよい土です。なぜなら麦類は加湿を嫌い、どちらかというと乾燥を好むからです。大麦は小麦よりも肥沃な土を好みますが、ライ麦や燕麦は、痩せた土でもよく育ちます。寒さに強いのは、ライ麦、小麦、大麦、燕麦、の順です。

収穫用の「小麦」は、水栽培でスプラウトとして食べることもできます

スプラウトとは「もやし」「かいわれ」のような発芽野菜のことです。もやしは緑豆や大豆、かいわれは大根を人為的に発芽させて作られています。アメリカでよく知られているスプラウトが「アルファルファ」はです。マメ科のムラサキウマゴヤシを発芽させたもので、サラダやサンドイッチに使われます。

自然栽培おすすめ本

自然菜園の作り方は、竹内孝功さんの本がとても参考になります

当ブログの記事を整理して、アマゾンKindleの電子書籍と紙の書籍で出版しています

Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください