囲炉裏を家に設置するなら、デメリットも知っておくと後悔しません

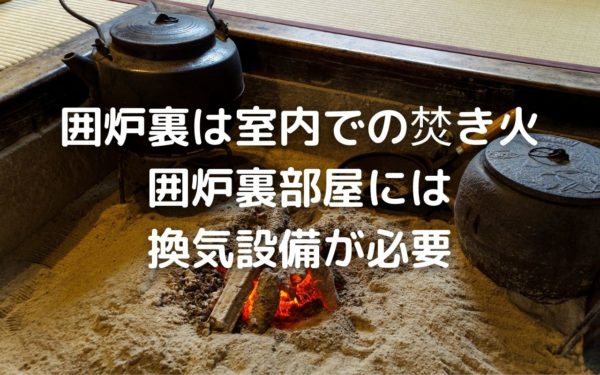

なぜなら囲炉裏は、室内で焚火をしているようなものだからです

例えば火事の危険はもちろん、煙や灰の害、一酸化炭素中毒の危険性などもあります

そのため、十分な換気ができる、家の構造であることが重要です

室内に灰が飛び散ったり、煙のヤニで壁や窓ガラスが黄ばんだりもします

薪や炭を調達するためには、手間や費用もかかります

囲炉裏の煙によるデメリット

まず囲炉裏のデメリットとなるのが「煙」です

例えば、昔の人は煙によって目を悪くしたといいます

暖炉やストーブのように煙突がないため、排煙設備がなければ室内に煙が充満してしまいます

そのため古民家の囲炉裏部屋は吹き抜け天井で、屋根に「煙窓」が設置されています

天井と屋根の工事をするとなると大がかりです

一般的な家の場合、天井に穴を開け、屋根裏の壁に窓を設置することはできます

そういった工事ができるかどうか、まずは家の構造を確認する必要があります

木造家屋であれば、囲炉裏は手作りできるほどシンプルな構造です。例えるなら床板を四角く切り取って「床下収納庫」を作るイメージ。囲炉裏そのものは簡単ですが「囲炉裏部屋」の構造のほうが肝心です。

【囲炉裏の煙によるヤニ汚れ】

煙が出て、部屋はヤニで汚れることも囲炉裏のデメリットです

そのため都会のマンションのような白い壁を保つことは無理

さらに窓ガラスやカーテンにもヤニが付き、黄色く変色してしまいます

古びた色合いのインテリアが好きなら気にならないかもしれません

あるいは頻繁に掃除できるなら、汚れが溜まらないかもしれません

掃除が苦手で、真っ白なインテリアが好きな人には難しいと言えます

【囲炉裏の煙による匂い】

煙によるヤニ汚れだけでなく、室内には臭いも付きます

囲炉裏では調理もするので、室内のカーテンなどに匂いが残ります

魚を焼いたりすると、衣類にも臭いが付いて取れなくなってしまいます

まめに掃除や洗濯をしても、消臭剤を使っても、燻された匂いは取れません

ですから匂いに敏感な人や、神経質な人には耐えられないはずです

囲炉裏の灰によるデメリット

囲炉裏のデメリット、ふたつめが「灰」によるものです

なぜなら、火傷の危険性があり、室内が汚れるからです

薪や炭を燃やした灰は、火を消した後でも、かなりの高温になっています

例えば明治時代の学者、野口英世さんは、囲炉裏の灰で手に大やけどを負いました

そのため子供やペットがいる場合は、特に注意が必要です

さらに床には灰が飛び散り、室内は常にホコリっぽい状態になります

綺麗好きな人には気になるでしょうし、喘息など気管支が弱い人には健康被害が出ます

囲炉裏のデメリットを緩和する方法

囲炉裏のデメリットである「煙」と「灰」も、緩和することは可能です

例えば、しっかりした排煙設備を設け、炉縁を高くするといったことです

昔の囲炉裏部屋には、低い位置に「喚起窓」も設置してありました

床上20cmほどの小さな窓で、そこから空気を入れることで煙が上昇します

室内をほうきで掃いて、喚起窓から外へ灰を捨てるのにも役立ちます

【囲炉裏の排煙設備】

室内に煙を充満させたくないなら、やはり煙突や換気扇を設置する必要があります

そこまで煙が気にならないのであれば、天井裏へ煙を誘導して外へ出す設備でも十分なはず

煙窓は「東西」方向に2か所あると、風が通りやすく、煙が出やすくなるそうです

薪より炭のほうが煙は少なくできます

煙は火が燃え尽きそうになると多くなるので、常に薪を足して燃やし続けることでも減らせます

囲炉裏の上に設置する「火棚」を格子状にすれば、煙は上昇しやすくなるはずです

囲炉裏や薪火について詳しい大内正伸さんは、新たな囲炉裏暖炉を開発しています

『囲炉裏暖炉のある家づくり』は、イラストいっぱいで楽しい本です

ブログでも、詳しく解説してくれています

>古民家の囲炉裏再生から、新築の【囲炉裏暖炉】に至るまで・・・

【囲炉裏の灰】

囲炉裏を囲っている炉縁を高くすることで、飛び散る灰を減らせます

灰が溜まってきたら、炉縁より10cmくらい下までになるよう、かき出すことも大事です

囲炉裏テーブルのように高さがあれば、子供やペットが落ちる危険も減らせます

椅子に腰かけて食事などできることもメリットです

床の上に置くだけの「長火鉢」なら、DIYで作ることもできます

それまで実際に囲炉裏を作り、使ってきた大内さんの本は、非常に参考になります

『囲炉裏と薪火暮しの本』では囲炉裏の作り方から使い方まで解説されています

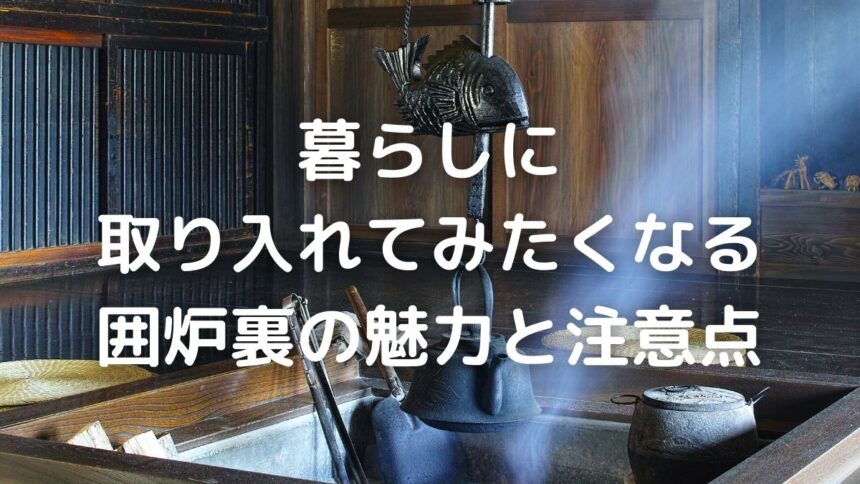

囲炉裏のデメリットを考えても、それ以上のメリットがあると感じています

最大の魅力は、湿気を取り、煙で虫除けになるという点です

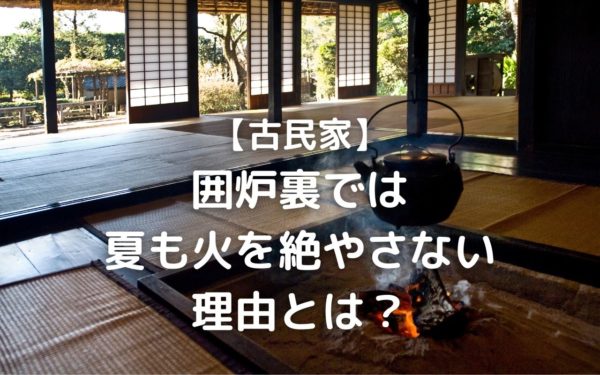

囲炉裏で夏も火を焚いているのは、家を長持ちさせるためです。なぜなら日本は雨が多いため、湿気で木造家屋が傷んでしまいます。そのため夏は窓を開けはなして風を通し、火を焚いて乾燥させます。夏の室内で火を焚いたら暑いのでは?そんな疑問が湧いてきますが、むしろ涼しく、快適になるそうです。

私は愛煙家なので、あまり煙が気になりません

掃除はエクササイズと考えていますし、常にピカピカでなくても平気です

エアコンや除湿器より、殺虫剤より、自然な風の中で暮らしたいと思っています

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/426874b1.623d053e.426874b2.5321405e/?me_id=1259747&item_id=12362556&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdorama%2Fcabinet%2Fbkimg%2F2016%2F004%2F33397315.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/426874b1.623d053e.426874b2.5321405e/?me_id=1259747&item_id=11179312&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdorama%2Fcabinet%2Fbkimg%2F200x%2F860%2F32895421.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)