豆の煮方は、お米を炊くのと似ています

なぜなら米も豆も、植物の種子だからです

例えば、まずは水に浸けて十分に吸水させ、じっくり弱火で加熱します

とはいえ豆の大きさや固さによって、吸水時間や茹で時間を変える必要があります

基本的な乾燥豆の煮方

乾燥豆の多くは、水に浸けて戻し、柔らかく煮てから味付けをします

とはいえ「小豆」は例外で、水で戻さず、そのまま水を加えて火にかけます

どの豆にも共通するのが、じっくり弱火で加熱する点です

そのため長く一定温度を保ちやすい「厚手の鍋」が適しています

茹で汁の中で豆が動くと、割れて煮崩れしやすいため「落し蓋」で押さえるのがコツです

【豆を戻す】

小豆以外は「豆の4~5倍の水」に「6~8時間」ほど浸してから煮始めます

戻す時に熱湯を使うと、早く吸水させることができます

そして浸した水ごと鍋に入れ、強火にかけます

ただしスパイスや香味野菜と共に茹でる西洋料理の場合は、浸し水を捨ててから茹で始めます

【豆の煮方ポイント】

- 水から茹でる

- 煮汁が沸騰したら冷水を入れて、いったん冷ます

- 再び沸騰したら、アクを取る

- わずかに気泡が上がってくる程度の弱火で煮る

- 水が減ったら少し足す

水から茹でるのは、豆の表面と内部の温度差がない方が、むらなく煮えるからです

いったん冷水で温度を下げると、豆の表面にあるタンパク質が熱で固まるのを防ぎます

それによって内部まで熱が浸透しやすくなります

茹で汁の温度が50℃くらいまで下がるよう、豆と茹で汁と「同量の水」を加える必要があります

アクを取ることで、豆の渋みや苦み、色のくすみや黒ずみを除けます

煮汁が減って豆が表面に出ると、煮えムラとなります

そのため温度が下がりすぎない程度に水を足します

【茹で時間】

弱火にしてから豆が茹で上がる時間は、種類によって異なります

- レンズ豆:10分

- 小豆:30~40分

- 金時豆:40~50分

- 青えんどう豆:50分

- とら豆、うずら豆:60分

- 大福豆:70分

- 白花豆:60~70分

- ひよこ豆:90分

【重曹を加える効果】

豆を煮る際に「重曹」を加えると、早く綺麗に茹で上がる効果があります

なぜならアルカリ性の重曹が、豆の細胞壁であるペクチンを分解するからです

そのため、ひよこ豆など煮るのに時間がかかる豆に使用されます

重曹のアルカリ成分は、アクを中和する働きもあります

青エンドウ豆など、緑色の豆を色良く煮る際にも重曹を加えます

なぜなら煮汁をアルカリ性にすることで、色鮮やかな緑色を保つからです

緑色の色素であるクロロフィルは、酸性の煮汁で加熱すると褐色になってしまいます

ただし重曹を入れすぎると、豆が煮崩れやすく、苦みが出ることもあります

そのため加える重曹の分量は、豆1カップに対して小さじ1/4ほどです

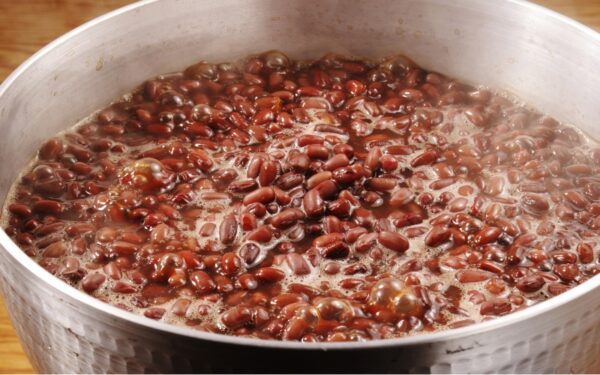

小豆(あずき)の煮方

小豆は水で戻さず、そのまま火にかけます

なぜなら特に種皮が硬く、充分に戻すには一昼夜は水に浸す必要があるからです

吸水が不十分だと煮えムラとなるため、そのまま火にかけたほうが失敗しません

【鍋に入れて火にかける】

軽く水洗いしてから鍋に入れ、水または熱湯(豆の3倍くらい)を加えて強火にかけます

煮始める時に「熱湯」を使うと、煮えムラが少なくなります

そして沸騰したら、水(カップ1)を加えます

【煮汁を捨てる】

再び沸騰したら、ザルに上げて煮汁を捨てます

それによって小豆の苦みや臭みが取れるからです

豆を鍋に戻し、水(豆の3倍くらい)を加えて強火にかけます

沸騰したら、弱めの中火にして、30~40分ほど煮ます

【砂糖を加える】

小豆が指で簡単につぶれるくらい柔らかくなってから、砂糖を加えます

砂糖を加えると、それ以上は柔らかくならないからです

小豆と同量の砂糖を、3回に分けて入れます

一度に加えると、小豆が硬くなります

さらに塩(小さじ1くらい)を加えると、甘さが引き立ちます

砂糖と塩を加えてから、さらに弱火で30分ほど煮ます

そして火を止め、そのまま30分ほど置いて味を含ませます

煮あがった豆は、煮汁ごと小分けして、冷凍保存しておくと便利です

あんこのレシピでは、こしあんと粒あんで砂糖の量を変えます。例えば粒あんは、こしあんより糖分を50~55%くらいに控えます。砂糖が多いほうが小豆の皮が柔らかくなるからです。材料を柔らかく茹でて、ペースト状にしたものが「あん」です。

黒豆の煮方

黒豆は「6倍の水」で十分に水分を吸収させ、じっくり時間をかけて煮るのがポイントです

戻し時間は、室温で最低12時間、できれば24時間です

十分に吸水させると下茹では3~4時間で済みますが、不十分だと6~8時間かかります

暑い季節なら、水が悪くなるのを防ぐために冷蔵庫に入れて戻すと安心です

水洗いした後で空気に触れるとシワになるので、水から出さないようにします

水面に浮いてきた豆は虫食いなので、取り除きます

【下茹で】

ふっくらしてシワがない状態になったら下茹でします

下茹でする時に、黒豆200gに対して「重曹(小さじ1)」と「塩(小さじ1)」を加えます

それにより黒豆の皮が柔らかくなり、皮がむけるのを防ぎ、豆の風味が抜けにくくします

【砂糖を加えて煮る】

黒豆が十分に柔らかくなったら煮汁を捨てて、砂糖を加えた煮汁で味を付けます

分量は「黒豆1:砂糖1:水6」が目安です

- 黒豆(200g)

- 砂糖(200g)

- 水(1200㏄)

- 醤油 … 小さじ1

砂糖は水を加えて中火にかけ、溶かして煮汁を作っておきます

大きな鍋に茹でた黒豆と煮汁を入れ、蓋をしないで強火にかけます

木べらで鍋の底からそっとかき混ぜ、沸騰したら弱火にして落し蓋をします

常に黒豆が煮汁に浸っているよう、水が減ったら湯を加えます

【煮て冷ます】

10分ほど煮て火を止め、粗熱を取ります

再び弱火にかけて、10分ほど煮て火を止めます

3~4回ほど繰り返すと、焦げ付かず、味がしみます

一晩おいてから火にかけ、10分ほど煮て冷ますと、より味が染み込みます

煮て冷ます回数が多いほど、煮詰まって甘みが強くなります

最後に醤油を加えて火を止め、そのまま冷まして味を含ませます

さらに冷蔵庫で1日おくと、味が馴染んで美味しくなります

冷蔵で5日、冷凍で2か月くらい保存が可能です

インゲン豆の煮方

まずは軽く水で洗い、「4~5倍の水」に「10時間」ひたして戻します

50~70℃のお湯を使うと、6時間に時短できます

お湯で戻す場合は、保温容器に入れると一定の温度を保つことができます

鍋に「戻し水ごと」入れて強火にかけ、沸騰したら弱火にします

その後はアクを取り、吹きあがったら水を加え、そっと混ぜながら煮ます

沸騰したら二度ゆで汁を捨てると色が綺麗に仕上がります

煮る時間は「60~90分」ほどです

新豆は早く茹で上がるため、煮すぎると煮崩れしてしまいます

砂糖は、皮が柔らかくなってから加え、さらに10分ほど煮ます

そして火を止める前に「塩」を入れてから冷まします

インゲン豆には多くの品種がありますが、よく知られているのがサヤインゲンです。完熟させて乾燥させた種子をインゲン豆、若いさやをサヤインゲンと呼びます。充分に加熱しないと食中毒を起こすことがあるので注意が必要です。

エンドウ豆の煮方

エンドウ豆は、戻す時に「重曹」を加えることで水を吸収しやすくなります

豆(1カップ):重曹(小さじ1/4):水(3カップ)

6〜8時間ほど浸し、しわがのびて膨らんだ豆を、つけ汁ごと火にかけます

煮立ったら2〜3分おき、ザルにあげて茹で汁を捨て、アクを取り除きます

豆を鍋に戻し、3倍の水を加えます

この時に「塩(小さじ1/3)」を加えて塩えんどう豆にすることもできます

豆が鍋の中で動かないよう、ごく弱火にし、フタをして1時間ほど煮ます

そして豆が柔らかくなったら火を止めます

そのままふたをして、余熱で火を通します

エンドウ豆には「赤エンドウ」「青エンドウ」「白エンドウ」があります

赤エンドウは、蜜豆などに使われる豆です

青エンドウは、うぐいす豆、甘納豆、料理の彩りなどに使われます

そして白エンドウは、煎り豆や豆餅に使われます

エンドウマメは収穫時期によって呼び名が変わり、食べ方も違います。例えば、マメが出来る前の若い芽が「豆苗」。その後に成長してきたサヤを収穫して食べる未熟な「絹さや」。さらに成長したサヤとマメの両方を食べる「スナップエンドウ」。そして大きく育ったマメを取り出したものが「グリーンピース」です。

大豆の煮方

大豆を煮る時は、軽く水で洗って「4~5倍の水」に「8時間」ひたして戻します

50~70℃のお湯の場合なら、4~5倍の量で5時間で戻せます

お湯で戻す場合は、保温容器に入れて一定の温度を保ちます

黒大豆の場合は、まず煮汁を作り、その煮汁で戻します

もどし水ごと鍋に入れて強火にかけ、沸騰したら弱火にします

アクを取り、吹きこぼれそうになったら水を足します

大豆は皮が破れやすいので、そっと混ぜるのがポイントです

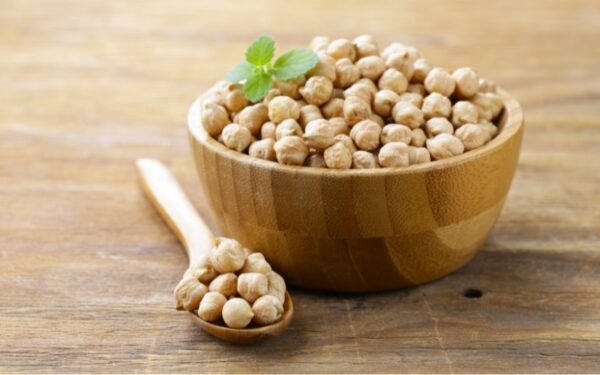

ひよこ豆の煮方

ひよこ豆は「12時間」ほどかけて、じっくり吸水させます

ザルに上げて戻し水は捨て、ザルごと鍋に入れて水を加えます

その上に落し蓋をして強火にかけ、沸騰したら中火にします

豆(1カップ)に対して重曹(小さじ1/4)を加えると、煮えやすくなります

15~30分ほど煮たら、火を止めて10分ほど蒸らします

ザルを引き上げて水を切り、落し蓋の上から水道水をかけて冷まします

再び鍋に水を入れて強火にかけ、沸騰させます

そして豆を入れたら中火にし、15~30分ほど煮ます

豆が十分に柔らかくなったら、ザルに上げて水をかけ、冷まします