ビオトープとは、限られた空間の中に、自然の生態系を再現させたものです

ギリシャ語の「命(bio)」と「場所(topos)」 が語源で、ドイツで始まりました

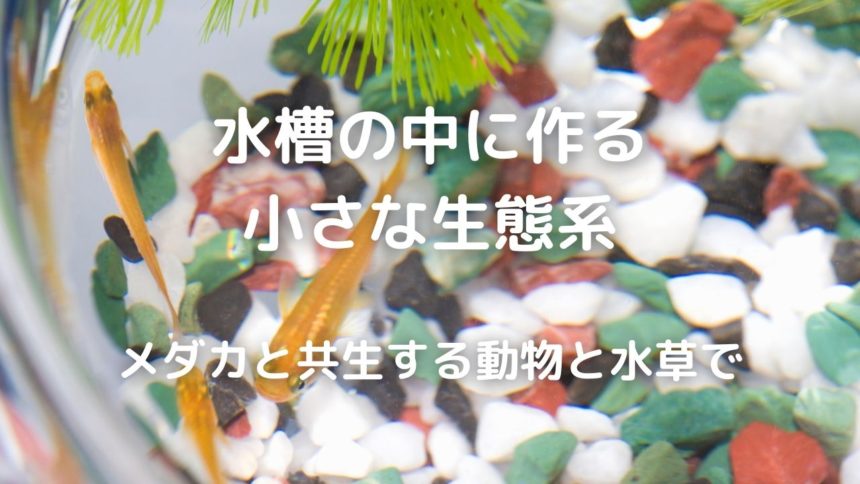

例えば、水槽の魚と水草です

魚の排泄物が植物の養分となり、植物が出す酸素で魚が呼吸しています

メダカのビオトープ

小さな庭や水槽で作りやすいのが、メダカとスイレンのビオトープです

水面に浮かぶスイレンの葉は、メダカを狙う動物からの隠れ場所となり、夏の強い日差しを遮ります

さらにタニシやエビなども入れると、水中に発生する藻を食べて水を綺麗にします

メダカは肉食なのでヤゴやアブラムシの幼虫を食べ、水辺にやって来るカエルも虫を食べます

そのため庭の防虫対策にもなります

【ビオトープを作る場所】

メダカには熱帯魚のような暖房設備や海水は必要なく、真水で飼育できます

とはいえ水道水を使う場合は、汲んでから半日くらい置いて塩素分を飛ばす必要があります

あるいは雨水を溜めておいて使っても構いません

メダカのビオトープを作るには「水槽」や「池」を用意する必要があります

水が入る容器であれば何でもいいので、睡蓮鉢やガラス器なども使えます

まずは容器の底に、熱帯魚やメダカ用の砂(ソイル)やビー玉、小石などを敷きます

肥料が含まれた園芸用土はメダカに良くないため使いません

【ビオトープに入れる水草】

水草は、水中に空気を送り込み、メダカの隠れ場所などになります

例えば葉が浮いて水面に広がる睡蓮は、真夏の直射日光からメダカを守ります

細かな葉の水草なら、メダカの産卵場所にも最適です

根が付いた水草は、水を入れる前に植えておきます

まずはポットから出して、長すぎる根をハサミで切ってから土に埋めて固定します

ウィローモスは流木や石に糸で縛り付けておくと根づいて、表面を覆うように成長します

光が弱い環境でもよく育つので、水底に使える水草です

マツモや金魚藻は水中に浮かべておくだけなので管理も簡単です

成長が早く、環境がよいと、どんどん増えていきます

【ビオトープに入れるメダカ】

直径20~30cmの器なら、メダカは4~5匹くらい

たくさん入れすぎると酸素や栄養が足りなくなってしまいます

メダカはビオトープの環境が整ってから入れます

例えば、静かに水を注ぎ、土が沈んで濁りがなくなってからです

まずはメダカはビニール袋ごと1時間くらい水に浮かべておき、水の温度に慣れさせます

メダカが水温に慣れて落ち着いたら、袋の口をそっと開けて移動させます

ビオトープに入れるメダカの仲間たち

メダカと一緒に育てられるのは「ドジョウ」「巻貝」「エビ」など

肉食のカニ類やナマズを入れるとメダカが食べられてしまいます

水中のプランクトンやコケ類を食べる水生動物たちは、水の濁りを防いでくれます

【エビ】

ミナミヌマエビは2cmくらいの小さなエビです

オスとメスを入れておくと水槽の中で繁殖もします

ヤマトヌマエビは4cmくらいのエビ

体が大きいので、大きめの水槽向きです

コケもよく食べて掃除してくれます

水槽の中で繁殖はしません

【巻貝】

「タニシ」や「イシマキガイ」など小さな巻貝もコケや藻、腐敗物やメダカの残餌も食べてくれます

小さな「姫タニシ」なら狭い水槽にもピッタリ

タニシが数匹いると増えることがありますが、ヒメタニシなら極端に増えすぎることがありません

【ドジョウ】

ドジョウは大きくなっても10cmくらい

水底の土を口に入れて中のバクテリアなどを食べます

さらにはメダカが食べ残した餌なども食べてくれます

ドジョウは水底の土にもぐる習性があるので、大きな鉢や水槽に適しています

そして底に厚めの砂を敷いておきます

例えば「シマドジョウ」は白と黒の縞模様が綺麗なドジョウです

「ホトケドジョウ」は6cmくらいの小さなドジョウ

ずんぐりした体で水中を活発に泳ぎます

メダカとビオトープの管理

ビオトープは生態系の循環システムによってバランスが保たれています

そのため植物の肥料も、酸素を送る設備なども必要ありません

とはいえ限られた空間に作られているため、バランスが崩れることもあります

管理が必要なのは、主に「水」と「メダカ」です

【ビオトープの水管理】

うっすら緑色になった水はメダカにとって良い環境です

とはいえ緑色が濃くなり、水が濁ってきたら、コケなどを取り除いて水を交換します

一度に全ての水を変える必要はありません

コップ1杯くらい汲みだして、きれいな水を注ぎ足すほうがメダカへの影響も少なくできます

【メダカの管理】

メダカは水中の「藻」や「バクテリア」を食べているので、エサは不要です

肉食なので蚊の幼虫ボウフラなども食べます

産卵期のメダカには、餌を与えたほうが生育が良くなります

とはいえメダカが増えすぎると、生態系のバランスが崩れてきます

すると親メダカが産んだ卵や稚魚を食べることもあります

親メダカに食べられることで自然淘汰され、バランスを取り戻すとも言えます

メダカは屋外で飼育するほうが病気にかかりにくくなります

その場合は水草を多めにすると、鳥や野生動物からの隠れ場所となります

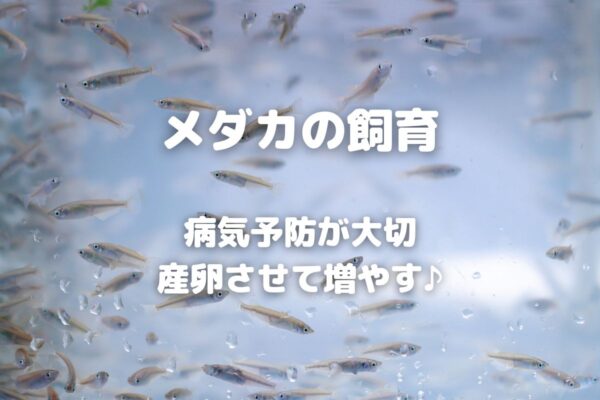

メダカの飼育法

丈夫なメダカとはいえ、病気にかからないよう予防することが大切です。なぜなら体が小さいため、なかなか病気を発見できません。目で見て分かるほど症状が現れた時には手遅れです。そして肉食のメダカは増えすぎると共食いすることがあります。寿命が1年くらいなので、産卵させないと居なくなってしまいます。

屋外でメダカを飼育すると元気にそだちます

メダカは室内でも育てられますが、屋外のほうが丈夫になります。紫外線が当たることで病気にかかりにくくなるからです。太陽光が当たると自然と微生物が発生してメダカの餌になります。ただし屋外には猫やカラスなどメダカを狙う天敵もいることには注意が必要です。

関連記事

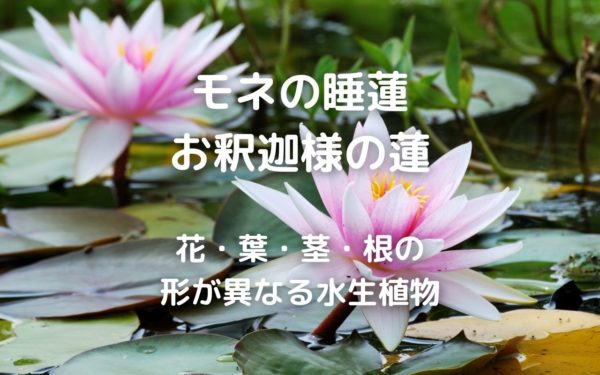

似たような水生植物でも、スイレンとハスでは「花」「茎」「葉」が異なります

スイレンとハスは、よく似ていますが全く別の植物です。睡蓮は「スイレン科」、蓮は「ハス科」と、植物学上の分類でも別の科に属します。例えばハスには食用と観賞用があり、レンコンとして食べているのが食用ハスの根です。ところがスイレンの根は、レンコンのように大きくなりません。

ボウフラなどを食べてくれるメダカを飼育することで、蚊の発生が抑えられます

水辺に集まるアマガエルや小鳥たちも、庭の害虫を食べてくれます

そういったコンパニオンアニマルによって、植物の無農薬栽培が可能になります

害虫駆除は、天敵に任せるのが楽な方法。そうすれば薬剤を使わなくても、天敵たちがセッセと虫を食べてくれます。例えば、庭や家庭菜園にやってくる「小鳥」たち。他には「肉食昆虫」や「爬虫類」も、虫は食べますが、植物は食害しません。

当ブログの記事を整理して、アマゾンKindleの電子書籍と紙の書籍で出版しています

Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください