自然栽培は、家庭菜園にピッタリな栽培方法です

なぜなら、化学肥料や農薬を使わず、雑草も活かして使う栽培方法だからです

例えば家庭では、早く、大量の野菜を作る必要はありません

時間がかかっても、少しずつ、色んな野菜があるほうが、飽きずに食べられます

遠くへ輸送するわけではないので、形や大きさがバラバラでも構いません

農薬も肥料も使わずに野菜を育てるには、栽培プランが大切です

自然栽培のプラン作り

プラン作りで大切なのが「どんな野菜を植えるか」「植える野菜の組み合わせ」「育てる順番」

計画的に植えることで、肥料や農薬を使わなくても、よく育ちます

例えば、土質や環境に合った野菜を選ぶと、楽に育てられます

コンパニオンプランツなどを組み合わせることで、生育が良くなります

ローテーションしながら植えると、無駄なく栽培することができます

【どんな野菜を植えるか】

日本に昔からある在来種の野菜は、土壌や環境に合っています

例えば「アサツキ」「フキ」「ゴボウ」「ニンジン」「ダイコン」「カブ」

これらは肥料を与えなくても、よく育ちます

とはいえ多くの野菜は、海外から持ち込まれたものです

そのため原産地の環境に近づけて栽培する必要があります

特に大切なのが生育適温です

なぜなら土質は変えられますが、気温や湿度など天候は変えられないからです

そのため植える時期や、植える場所を考えて、プランを立てます

| 原産地 | 生育適温 | 野菜 |

| 熱帯・砂漠 | 25~30℃。35℃くらいまで耐えられるが、低温に弱い。春まきして、夏~秋に収穫。 | ナス、シシトウ、ピーマン、ゴーヤ、スイカ、メロン、トウモロコシ、オクラ、サツマイモ、ササゲ |

| 高地・砂漠 | 18~25℃。30℃以上の高温には弱い。低温には比較的強い。春まきして、夏~秋に収穫。 | トマト、キュウリ、ゴーヤ、カボチャ、サトイモ、ショウガ、エダマメ、大豆、インゲン、落花生 |

| 温帯 | 15~20℃。高温に弱く、低温にもやや弱い。秋か春まき。 | ジャガイモ、キャベツ、ブロッコリ、ハクサイ、カブ、漬け菜類、ダイコン、ニンジン、春菊、ゴボウ、ネギ類 |

| 13~20℃。低温に強い。秋~春に種まきして、冬越しして春に収穫も可能。 | ほうれん草、エンドウ、ソラマメ、ニンニク、玉ねぎ、イチゴ、麦類 |

日本は南北に長いため、寒冷地から南国まで気候が異なります

そして寒冷地であっても湿度が高く、雪が多いのが日本の特徴です

特に砂漠地帯が原産地の植物は、過湿にならないよう注意が必要です

【植える野菜の組み合わせ】

同じ場所で、同時に植える野菜は、組み合わせ方が大事です

なぜなら相性が悪い組み合わせだと、うまく育たないからです

- 根が深い植物と、浅い植物の組み合わせ

- 背が高く日光を好む植物と、背が低く日陰で育つ植物の組み合わせ

- 生育時期が同じ植物の組み合わせ

- 連作障害を起こさない組み合わせ

- コンパニオンプランツの組み合わせ

相性の良い植物を一緒に育てるのが「コンパニオンプランツ」

生育を助けたり、病害虫を抑えたり、収量を増やす効果があります

コンパニオンプランツとは、植物同士の助け合い。「共栄作物」とも呼ばれ、共に栄える組み合わせです。

根の深さと広がり方による組み合わせも大事です

なぜなら根が地中で離れていれば、水分や養分を取りあわずに済むからです

太い根の周囲に細い根が出る形と、一か所から同じ太さの根が多く出る形があります

●根が深く伸びる野菜

地中深くまで根が伸びると、水分や養分を吸収しやすいという特徴があります

トマト、ナス、スイカ、カブ、大根、キャベツ、白菜、ゴボウ、人参、ほうれん草、オクラ、インゲン、ササゲ、マメ科の緑肥作物(セスバニアなど)

これらは太い根の周囲に細い根が出る「主根」が、深くまで伸びます

水はけが良く、肥えすぎていない場所で、生育初期は乾かし気味にすると根が丈夫に育ちます

トウモロコシ、麦類、陸稲、イネ科の緑肥作物

これらは一か所から同じ太さの「ひげ根」が多く出て、深くまで伸びる野菜です

根がよく張り、丈夫なので、輪作に組み入れると土をよく耕します

肥料を吸収しやすいため、肥沃になりすぎた土を綺麗にします

●根が浅く広がる野菜

根が浅いと乾きやすく、寒さ暑さなど温度の変化に左右されやすくなります

そのため地表に刈り取った草など敷いて、根を保護することが大切です

ピーマン、きゅうり、ゴーヤ、カボチャ、メロン、マクワウリ、漬け菜類、レタス、シュンギク、エダマメ、ソラマメ、エンドウ、落花生、マメ科の緑肥作物(クリムソンクローバーなど)

これらは太い「主根」の周囲に、細い側根が横に広く浅く張ります

生育初期は乾かし気味に、肥料分を少なくするのがコツです

ジャガイモ、サツマイモ、サトイモ、ショウガ、ネギ、玉ねぎ、ニンニク、イチゴ

これらは一か所から同じ太さの「ひげ根」が多く出て、浅く広がります

周囲の草に負けやすいので、マメに刈り取って地面に敷くことが大切です

●ナス科を中心にした組み合わせ例

- トマト&ニラ+バジル

- ナス&ニラ+エダマメ

- ナス&ニラ+落花生

- つるなしインゲン+シシトウ&ニラ

トマトとバジルは一緒に料理しても栽培しても良い組み合わせ。近くに植えると、互いに味を良くして風味を高めます。「ニラ」や「バジル」をトマトと一緒に植えると病害虫を抑えられます。

収穫後に「ネギ」を植えておくことで、病気が出にくくなります

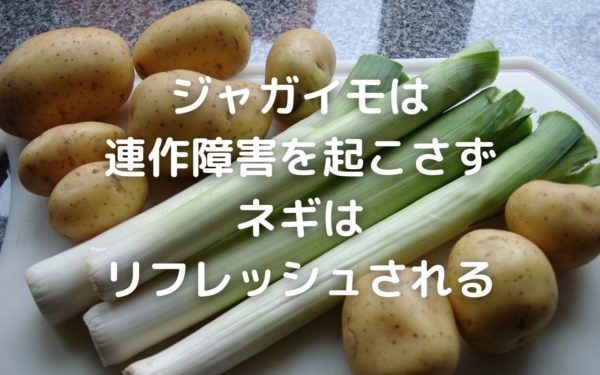

ジャガイモは「長ネギ」と交互に栽培するとうまく育ちます。なぜならネギが土を消毒し、連作障害や病害虫を防げるからです。さらに朽ちたジャガイモは、ネギにとって最良の肥料になります。

「ネギ類」は土中の病原菌を減らす役割を果たします

そのため病気が出やすい野菜と一緒に植えたり、収穫後の跡地に植えると効果的です

●ウリ科を中心にした組み合わせ例

ネギを育てた後の畑では「ウリ科」の野菜類がよく育ちます

スイカ、カボチャ、キュウリなどは、つる割れ病なども出にくくなるメリットがあります

- ラディッシュ+長ネギ&キュウリ

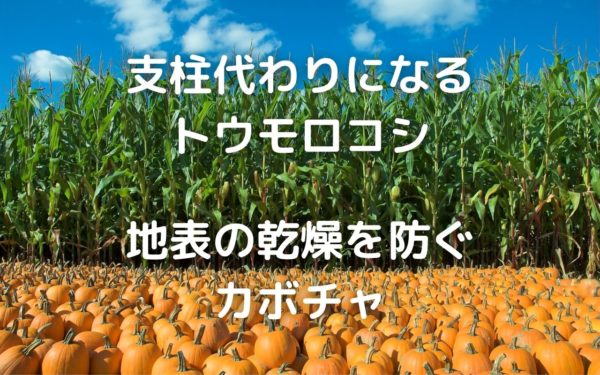

- トウモロコシ+長ネギ&カボチャまたはズッキーニ

カボチャとトウモロコシは、一緒に育てると相性が良い組み合わせ。アメリカ先住民族が古くから行ってきた栽培方法です。

●アブラナ科を中心にした組み合わせ例

- 大根+エダマメ

- シュンギク+カブ+からし菜

- 人参+ゴボウ、ジャガイモ

- キャベツ+リーフレタス

- 白菜+シュンギク

- ブロッコリ+リーフレタス、長ネギ

根菜と葉菜の多くは春から栽培できますが、旬は主に秋から翌年の春です

【育てる順番】

野菜を収穫した後は、跡地で別の野菜を栽培できます

そのためローテーションしながら植えると、無駄がありません

常に植物を植えておくことで、土が硬くならず、水はけが良くなります

リレー式に違う野菜を植える「輪作」にすることで、連作障害を防ぐ効果もあります

連作障害とは、同じ場所で同じ野菜ばかり育てていると起きる生育不良です

土壌成分が偏るため、病害虫が発生しやすくなることもあります

そのため別の野菜を育てることで、土をリセットすると防げます

交互に栽培すると、うまく育つ組み合わせもあります

- トマトの後にキャベツやブロッコリを育てる

- ナスの後にハクサイ、エンドウ、ソラマメなどを育てる

- ジャガイモの後にネギを育てる

- 玉ねぎとサツマイモ

- サトイモの後にショウガを育てる

これらの組み合わせは、一年ごとに植え場所を交換するだけなので簡単です

例えば、1m四方の区画を2つ繋げて、交互に植えると楽に作業できます

途中で「枝豆」などマメ科の植物を育てると、土の中に窒素分が増えます

逆に、相性が悪い組み合わせもあります

- ジャガイモの後にトマトを育てると病気が出やすくなる

- ナスの後にオクラを育てると、生育が悪くなる

特にジャガイモは、ナス科の連作障害を起こしやすい野菜です

組み合わせごとに区画を分けると、スムーズにローテーションできます

例えば、連作障害が起こりやすいのがナス科、ウリ科、アブラナ科です

そのため区画ごとに分けて育て、収穫後に別の野菜を植えます

●4年で一回りのローテーション例

ナス科とウリ科は秋になっても収穫が続く種類が多いので、同じ区画で栽培し続けます

アブラナ科は収穫が早く終わるので、根菜と葉菜の区画を逆にします

翌年からはAB区画とCD区画を入れ替えて植え付けします

自然栽培の土作り

自然栽培の基本となるのが土作りです

なぜなら植物は、水分や養分の大半を、土から取り入れているからです

例えば雑草は、人間が手を加えなくとも自然と生えてきます

それは、そこの土質に合った種だけが、芽を出すということです

人の手で植物を植える場合は、必ずしも土が合っているとは限りません

まずは根が伸びやすいことが、理想的な土の大前提です

【植物にとって理想的な土とは】

植物にとって理想的な土は「団粒構造」になっています

これは「団子」状のかたまりの中に、「粒」状のかたまりが散らばっている土です

団子と団子の隙間に、根が伸びていきます

そして団子の中の粒々には、水や養分が蓄えられています

そのため植物は、どんどん根を伸ばし、丈夫に育っていきます

土を団粒構造にするのが土壌生物です

そのため土壌生物のエサとなる堆肥を土に加えます

【土を構成するもの】

土を構成するものは大きく3つで、それぞれ違った役割があります

- 無機物(砂、シルト、粘土など)

- 有機物(植物や微生物が分解されたもの)

- 空気と水

それらがバランスよく混じっているのが、植物にとって理想的な土です

●砂

石や岩が風化して、粒の大きさが「0.02~2mm」くらい細かくなった無機物です

隙間が多いため「空気」を含み、「水はけ」を良くします

●シルト

砂より小さく、粘土より大きい、粒の大きさが「0.002~0.02mm」の泥がシルトです

土をかたまりにして「水」や「養分」を蓄える働きをします

●粘土

粒が「0.002mm以下」の非常に細かな土が粘土で、粘りがあり砂や有機物を「つなぐ」働きをします

石や岩が風化する途中で、水に溶けだしたケイ酸が再び固まった無機物です

例えば、鉄、マンガン、ホウ素といったミネラル分を多く含んでいます

●腐植

腐植は、落ち葉や草が微生物に分解されてできた有機物です

これらは「水分」を保持し、土の「かたまり」を作る働きをします

そして土の中に残っている根も、微生物に分解されて腐植となっていきます

●空気

土の中には空気があることも必要な条件です

なぜなら、土壌生物も、植物の根も、呼吸しているからです

ですから空気が入る「隙間」があることも大事です

●水

粘土や腐植が多いほど保水力があり、砂は水が流れ出てしまいます

そのため粘土質の土地には「砂」を混ぜ、砂地なら「粘土」を混ぜます

さらに「堆肥」を加えるのは、水はけも、水持ちも良い土にするためです

自然栽培の植え付け方法

自然栽培では「種まき」や「植え付け」直後に、水やりをしません

なぜなら植物が、水を求めて根を伸ばそうとするからです

すると根が張るまでは、ゆっくり生育します

けれど、しっかり根が張るため、強く元気に育っていきます

とはいえ「1週間以上」も雨が降らない場合には、水やりが必要です

【苗の植え付け方法】

ポットなどで育てた苗は、まず水分を充分に与えてから地面に植え付けします

例えば植え付けする「前日」にポット苗を水に浸し、「底から」吸水させます

この時の水に「酢」と「焼酎」を混ぜておくと病気予防に役立ちます

酢は食用酢でかまいませんし「竹酢液」や「木酢液」も効果的です

竹酢液は、かゆみ止めや水虫にも効果があります

酢と焼酎は同量を混ぜてペットボトルなどに入れておくと便利です

すると乾燥続きの時の水やりにも使えます

「バケツ1杯の水(7リットル):酢(7ml)+焼酎(7ml)+竹酢液または木酢液(7ml)」

ペットボトルのキャップ1杯が7mlということも覚えておくと便利

例えば酢と焼酎だけ半々ずつなら、混合液を21ml(キャップ3杯)です

背が高くなる植物の苗は、先に「支柱」を立てておきます

支柱で上へ伸びやすくして、葉に十分な日光を当てるためです

そして上へ伸びると、根も深く伸びます

【種まきの仕方】

種は多めにまいて、一斉に発芽させてから間引きます

なぜなら、一斉に発芽すると、互いに競争して根が深く伸びるからです

本葉が開いて競合しはじめたら、間引いて株間を広げます

そして根が伸びる先まで草を刈り取って地面に敷いておきます

その範囲を少しずつ広げると、草に負けずに根が伸びていきます

自然栽培の基本は旬に育てることです

とはいえ毎年の気候は変動します

例えば秋に気温が上昇して虫が発生することがあります

そのため遅めに種まきしたほうが良い年もあります

春に種まきしても、遅霜で枯れてしまう年もあります

ですから1週間おき、あるいは3~4日ずつ「数回に分けて種まき」したほうが失敗しません

生育の早さが異なる品種を混ぜて植えることで、よく育つ場合もあります

自然栽培と季節の作業

四季の気温や湿度は地域ごとに異なります

平均気温も年によって変動しています

そんな時に目安にできるのが「生物暦」です

| 生物 | 平均気温 | 適した作業 |

| 梅の開花、鶯の初鳴き | 6~7℃ | 畑の準備 |

| アブラナ科の開花、ソメイヨシノの開花 | 8~10℃ | 春夏野菜の種まき、ジャガイモの植え付け |

| ソメイヨシノ満開 | 10~12℃ | 大根の種まき、鞍つき堆肥 |

| ノダフジ開花、大麦の穂が出る | 15℃ | 遅霜がなければ夏野菜の直播 |

| ノダフジ満開、小麦の穂が出る | 16℃ | 夏野菜の植え付け |

| アジサイ開花 | 21℃ | 夏野菜の収穫開始 |

| ヒグラシ、アブラゼミの初鳴き | 26℃ | 人参の種まき |

| サルスベリ、ヤマハギ開花 | 25℃ | 白菜の種まき |

| ススキ開花 | 24℃ | 秋冬野菜の種まき |

| ヨメナ満開 | 18~20℃ | ほうれん草の遅まき限界 |

| イチョウ黄葉、カエデ紅葉 | 11℃ | 秋冬野菜の収穫 |

| イチョウ、カエデ落葉 | 9℃ | ほうれん草の寒締め |

自然に適応している動植物は、敏感に気温を感じ取っています

ですから自然に育つ生物を見ると、おおよその平均気温が予想できます

生物暦にするために、庭に梅や藤などを植えてもいいですね

自然栽培における自家採種

種を採って翌年に蒔く「自家採種」も自然栽培をするポイントです

なぜなら土地に適応した野菜になり、あまり手をかけなくても丈夫に育つからです

例えば、強く健康に育った野菜を選び、種取り用として育てます

- 病気にならなかった株

- 暑さ寒さに強かった株

- 収量が多かった株

- 形や味が良い株

最初の3~4年は、上位3株くらいを選んで種を採っておきます

3年以上育てていくと、形や質が同じの「固定種」に変わってきます

ピーマンやパプリカなら、種だけ取り出して乾燥させておけばOK

トマトやキュウリは、水洗いして果肉を取り除いてから種を乾燥させます

豆類、トウモロコシなどは、そのまま種子として保存しておきます

【根菜の種取り方法】

根菜類の場合、最初は「10本以上」を植えておきます

そして掘り返して形の良いものを選び、植え直しをします

その時に良質なものだけ小さい順に並べてみて、真ん中あたりの10本を選ぶのがコツです

植え直す時には、葉を付けたまま、斜めにして土に埋めておきます

秋に植え直しをして冬越しさせると、翌春に花が咲きます

咲き始めの2本は、トウ立ちしやすいため抜き取ります

そして残りの花から種を採って保存します

【採取した種の保存】

種の保存は、乾燥剤と一緒に密閉容器に入れ、「冷蔵庫」に入れておけばOK

冷やすことで休眠し、発芽率が良くなります

種には寿命があり、2年目以降になると発芽率が悪くなってきます。

特に大豆、人参、ネギ類は種の寿命が1~2年しかありません。

採取した種は、1年以内にまくのが理想的です

自然栽培における雑草の役割

自然栽培では、雑草を引き抜かず、地上部だけ刈り取ります

なぜなら雑草の根が土を耕し、土が硬く締まるのを防ぐからです

草の根が伸びている土には「隙間」ができています

根は草丈と同じくらい伸びるので、深くまで土が耕された状態です

そこに野菜や花の根が伸びていきます

また雑草は、地中の水分や養分を地表へと運ぶ働きもしています

地上部の草さえ刈り取ってしまえば、水分や養分を奪われることはありません

刈り取った雑草は、地表に敷いて「マルチ」として活用できます

あるいはコンポスターに加えて、堆肥としても使えます

堆肥の作り方には「密閉式」と「開放式」の2つがあります。密閉式は、臭いの発生を抑えられるので、キッチンなど室内での堆肥作り向きです。開放式は、早く大量に堆肥が作れるので、庭など屋外で堆肥を作る場合に向いています。

地面に敷いた草も、地中に残した根も、自然と枯れて分解され、堆肥になります

自然に生えてきた雑草を見れば、土の肥沃さや酸性度を知る手がかりともなります

雑草は土壌診断のバロメーターになるものです。なぜなら土質に合った雑草しか発芽して育つことができないからです。例えば火山の噴火などで裸地になっても、コケ類なら空気中の水分だけで生育できます。コケ類によって土に養分や水分が蓄えられると、他の植物も芽を出します。そうして次第に土が肥沃になるにつれて、生えてくる雑草が変わります。

自然農法と自然栽培がよく分かる本

自然菜園や自然農法については、色んな本があります

土を耕さない「不耕起栽培」、雑草を取らない「不除草栽培」

具体的な手法の部分では、実践者による違いがあります

土作りの方法や考え方が分かりやすかったのが三浦伸章さんの本でした

最初に自然農法を知ったのが福岡正信さんの「わら一本の革命」

雑草を抜かずに一緒に育てるという農法に最初は驚きましたが、読んでみると納得します

いつも自然栽培の参考にしているのが竹内 孝功さんの本です

当ブログの記事を整理してアマゾンKindleの電子書籍と紙の本で出版しています

Unlimitedなら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください