麻繊維は、様々な植物の「葉」や「茎」から採ることができます

例えば、亜麻で作るリネン、苧麻で作るラミー、大麻で作るヘンプ

それぞれの原料は、科の異なる別の植物です

他には、葛の蔓から繊維を採った葛布、コウゾを使った太布などもあります

麻繊維の原料となる植物

代表的な麻繊維が、リネン、ラミー、ヘンプ

どれも麻と呼ばれますが、原料は科の異なる別の植物です

リネンの原料「亜麻(フラックス)」は、東欧原産「アマ科」の植物

ラミーの原料「苧麻(チョマ、カラムシ)」は、中近東原産「イラクサ科」の植物

ヘンプの原料「大麻(アサ、タイマ)」は、中央アジア原産「クワ科」の植物

【リネン(亜麻・フラックス)】

リネンの原料である亜麻(フラックス)は、綺麗な花が咲く一年草で、「茎」から繊維を取ります

原産地は中東ですが、ヨーロッパで広まり、様々な用途に使われてきた植物です

そのためベッドリネンやランジェリーの語源ともなっています

有名なのが「フレンチ・リネン」「ベルギー・リネン」「アイリッシュ・リネン」

アイリッシュ・リネンは、アイルランド系の移民が多いアメリカで再評価されて生産されました

最近では、リトアニアなど東欧で生産されたリネンが日本にも入ってきています

【ラミー(苧麻、チョマ、カラムシ)】

苧麻(ちょま)は、麻繊維の植物として日本各地で栽培されてきました

地域によっては「からむし」とも呼ばれ、いくつかの品種があります

- 「麻袋」や「麻ひも」に使われる、太く丈夫な麻素材になる「ノカラムシ」

- 「高級着物」に使われるような、薄く柔らかな生地に織られる「アオカラムシ」

葉の裏側に毛が生えて白っぽく見えるのが「ノカラムシ(ナンバンカラムシ)」です

熱帯地方で育つため日本では沖縄にあります

ノカラムシの繊維で作った布はざっくりした風合いで、普段着の着物にも使われました

葉の裏側が緑色のものは「アオカラムシ」です

福島や新潟などで栽培されていたものが野生化しています

アオカラムシの繊維は細く節がないため、柔らかな布になり、高級な着物に使われました

苧麻は現在も、東北から沖縄までの地域で栽培されています

そして原料を購入して生地を生産しているのは、繊維産業が盛んな京都などの関西です

苧麻について詳しく解説しているのが『苧(からむし) (地域資源を活かす生活工芸双書)』という本

からむしの茎から糸を作る方法、からむしの種類なども紹介されています

【ヘンプ(大麻、アサ、タイマ)】

日本の本州以南には、クワ科の「大麻(タイマ)」が自生していました

そのため昔から様々な用途で使われてきた植物です

例えば、代表的なものとして、神社の「しめ縄」があります

麻薬取締法の対象である大麻と区別するため、麻とかアサと表記されるようになりました

現在では、品種改良された麻薬成分のないものだけが、専業農家で栽培されています

【葛布(クズ)】

根から葛粉が採れる葛は、あちこちに生えている蔓植物です

蔓からは丈夫で長い麻繊維が採れるため、布の原料にも使われます

繊維が硬いため、取り出しやすいという特徴があります

しかも光沢があるので、美しい葛布として有名なのが「掛川葛布」です

【太布(コウゾ)】

コウゾは和紙の原料にすることが多いですが、糸や布にもできます

例えば徳島県で織られているコウゾの布は、重要無形文化財に指定されています

アサ、カラムシ、コウゾから作った布は「太布(たふ)」と呼ばれます

麻繊維から糸と布を作る方法

麻の糸は、植物の「茎」や「葉脈」から取り出した麻繊維を紡いだものです

原料の植物が違っても、植物から麻繊維を取り出して糸にする工程は、ほぼ同じです

- 刈り取った茎を細かく裂く

- 裂いた茎を1本ずつ撚って繋げる

- 湿り気を与えながら紡錘に巻き付けていく

- 乾燥させて撚りを安定させる

茎は、先端の方が細く、根元に近い部分ほど太くなっています

それをブラシなどを使って細かく裂いていきます

そして細かく裂くほど細い糸になり、柔らかな布に織ることができます

糸を撚り合わせて繋げた部分は、節になって太くなってしまいます

そのため1本の茎が長いほど撚る部分が少なく、節が減り、薄い生地にできます

【糸紡ぎ】

糸紡ぎとは、繊維をねじることで細い糸にしていくことです

コマのようにクルクル回して繊維をねじり、糸にしていく道具が「スピンドル」です

工業化以前のアメリカでは家庭の主婦が糸を紡いでいました。糸紡ぎは、小さく軽い道具で、空き時間にできる単純作業です。

【手軽に始められる編み物】

機織りより簡単にできるのが編み物です

糸を織るには「機織り機」が必要ですが、編み物に必要なのは「編み針」だけ

そのため糸さえあれば手軽に始められ、道具が小さいので隙間時間に作業できます

形ができたら、剥ぎ合わせるだけで洋服が作れるので機織りより簡単です

福島県の昭和村では、カラムシ糸を編んで「帽子」を作っているといいます

製品化されて道の駅などで販売されますが、すぐ売り切れるほど人気の商品です

帽子を編むくらいの糸なら「畳1枚」くらいの畑で育てたカラムシで足りるといいます

それなら、コースター、ランチョンマット、ラグといったインテリア雑貨も作れそうです

あるいはリネン糸で、サマーセーターや靴下など衣類を編むことができます

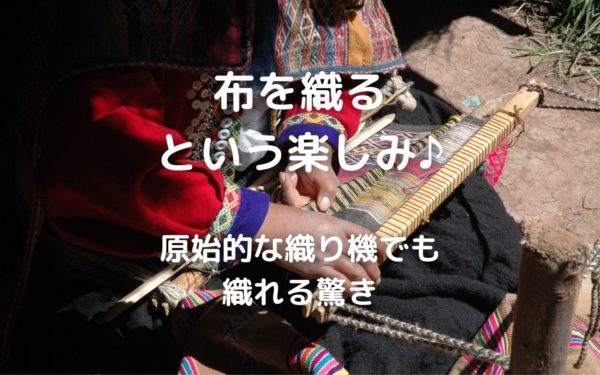

【機織り】

できた糸を「織る」と布になり、「編む」とニットやロープになります

機織りは、やり方を知ると非常にシンプル。額縁のような四角い「枠」だけでも布が織れ、自作もできそうなほど単純な作りです。現在でも、シンプルな木枠の機織り機は市販されています。

麻繊維と綿花の違い

化繊やコットンが広く使われるようになり、リネンが減った理由はいくつかあります

- 保温性ではコットンより劣る

- 化繊のほうが安価に作れる

- 亜麻の生産が冷涼な地域に限られる

- 時間と手間がかかる

- 技術を持った生産者が少なくなった

綿も麻も共に「吸湿性」には優れています

そのため水分や汗を吸い取るため、タオルや衣類に適した素材です

麻は、吸湿性があると共に「速乾性」にすぐれている点がコットンとは違います

なぜなら麻の繊維は空洞になっているため、非常に通気性が良いからです

早く乾くので、洗濯物が乾きにくい梅雨時には特に適しています

とはいえ繊維の長い「茎」や「葉脈」を使う麻はハリがあり、シワになりやすい素材です

その一方で、繊維の短い「綿花」を使う綿は柔らかく、シワになりにくい生地に織ることができます

綿は「保湿性」があり水分を保持するため温かく、柔らかな繊維です

その一方で麻は「速乾性」があり、水分を保持しないため、涼しく、パリッとした繊維

そのため麻は、コットンほどの柔らかさはありません

シワになりやすい麻は、洗濯機が普及した現在では扱いにくい素材になってしまいました

さらには安価で扱いやすい化繊もあり、麻の需要が減て、生産者も減っています

とはいえ高級品として売れていることからも、その良さが見直されてはいます

【庭で育てられる繊維植物】

麻布の原料になる「亜麻」と、木綿の原料になる「綿花」は、どちらも庭で育てられる植物です

北国なら亜麻、関東から南なら綿花が育てやすいはずです

花としても楽しめ、糸にして小物作りなども楽しめます

亜麻の種をまくなら「3~5月」と「9~10月」くらいが適期です

夏にブルーの花が咲き、草丈が1mくらいになります

花が綺麗なので、庭に植えて観賞用としても楽しめます

亜麻は寒さに強いですが、暑さや湿気には弱い植物です

そのため日本では北海道のみが適地と言われ、戦前は多くの亜麻を栽培していました

その頃に繊維製品を作っていたのが、帝国繊維(テイセン)という会社です

私が子供の頃は、その繊維工場がテイセンボウルというボウリング場になっていました

昨今は食用「亜麻仁油」「リネンシード」として栽培されています

綿花の種は、4~6月の気温25℃くらいの時期が発芽の適期です

草丈60~70cmになり、6~11月に花が咲いて、綿が採れます

亜麻とは逆に、暑さには強く、寒さに弱い植物です

【糸作りのワークショップ】

東北を中心に、日本全国で麻の繊維から糸や布を織るワークショップが開かれています

これらの地域はカラムシの産地でもあるので、博物館や資料館もあります

●「天童市西沼田遺跡公園」は山形県にあります

カラムシを使ったアンギン編みや機織り体験を行っています

そのほかにも、バスケット作り、勾玉づくり、数珠玉クラフトができます

●「青苧復活夢見隊」も山形県で主催している団体です

青苧を畑で栽培して糸を作ったり、青苧の料理を食べる体験ができます

●「からむし工芸博物館」は福島県の昭和村にある施設

織姫交流会という体験ワークショップが行われています

●「弥生織りの会」は滋賀県で活動している団体

弥生時代の食と織りの文化を紹介し、体験学習などが行われています

当ブログの記事を整理して、アマゾンKindleの電子書籍と紙の本で出版しています

Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください