糸紡ぎが、裕福な家庭の女性たちの間で、流行していた時代があったといいます

なぜなら美しいデザインの道具は、小さくて、サロンに持っていきやすかったからです

おしゃべりしながらの糸紡ぎは、ゆったりした優雅な過ごし方でした

糸紡ぎの基本は「繊維をねじって巻き付けながら繋げる」単純な作業です

糸紡ぎの道具

上流階級の女性たちがサロンに持って行ったのは「スピンドル」という道具です

スピンドルとは「コマ」のことで、くるくる回して糸を巻きつけていきます

そして、もう少し大きな「紡ぎ車」なら、より早く、大量の糸を紡ぐことができます

【スピンドル】

木製のスピンドルは様々なデザインがあり、これがサロンに持っていく楽しみだったようです

そして指先で糸をねじりながら、コマの棒に巻き付けていきます

丸いコマの部分が「ベース」で、長い棒は「シャフト」と呼びます

例えば、ニュージーランド製アシュフォードのスピンドル

スピンドルは簡単な道具なので、自作することも可能です

例えば「ダンボール紙」「菜箸」「フック」だけでも作れます

- 菜箸の上部に小さなフックを差し込む

- 段ボール紙を直径10cmくらいに切り、中心に穴を開けて菜箸を通す

- 菜箸の先から1/3くらいの場所に、木工用ボンドで段ボール紙を固定する

あるいは段ボール紙の代わりに丸く切った板を使うと、よりしっかりします

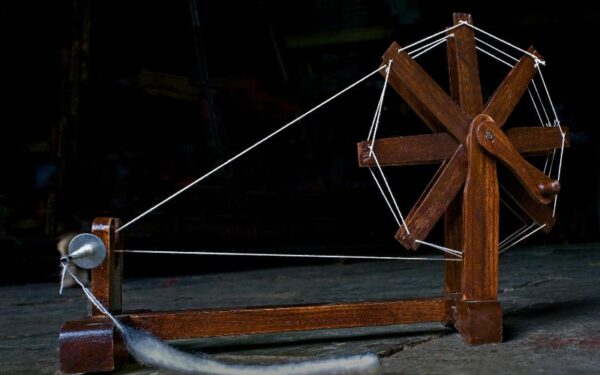

【紡ぎ車】

紡ぎ車(糸車)は、スピンドルを固定して、車輪に巻き取っていく道具です

そのため車輪の部分には、手で回すためのハンドルが付いています

例えばインドのガンジーは、この糸車で綿花を紡ぐことで、イギリス支配に対する抵抗を示しました

そしてガンジーが使っていたのは「チャルカ」と呼ばれる紡ぎ車です

折り畳み式のため、どこへでも持ち運ぶことができるものです

折り畳み式の紡ぎ車はバッグも付いているので持ち運びに便利

折りたたむと厚み9cmほどなので収納場所にも困りません

サイズは幅41×奥行き42×高さ65cmです

踏み板を足で踏んで車輪を回す、大きな紡ぎ車もあります

細い糸なども紡ぎやすく、作業に集中できることがメリットです

手と足の動きを覚えるのに少し根気が要りますが、一度マスターしてしまえば簡単です

高い位置にフライヤーが付いた糸車は据え置き式

サイズは幅36×奥行き81×高さ84cmです

糸紡ぎの方法

まずは羊毛や綿花を手でねじり、糸にした部分をスピンドルのベース下に巻き付けます

そして、その先の糸を上へと伸ばして、シャフトの先端に巻き付けます

次に親指と人差し指で糸を持ち、繊維をねじって糸にします

もう片方の手でスピンドルを回すと、糸がシャフトに巻き付いていきます

手に持った糸を巻き付け終わったら、その先の繊維をねじって糸にします

そしてスピンドルを回して巻き付ける

あとは、その繰り返しです

こちらの本には詳しく写真入りで解説してあります

犬や猫の毛を集めて糸にする場合には、下準備も必要です

ペットの毛で糸紡ぎする場合、犬なら柔らかく細いアンダーコートが適しています。なぜならトップコートは太く硬いため、糸にしても毛が抜け出てしまうからです。そのため、量は少ないけれど、細く柔らかい猫の毛のほうが糸紡ぎには適しています。

【糸を紡いだ後の「かせとり」】

ボビンに巻かれている糸を大きな輪にするのが「かせとり」です

糸を引っ張って、ねじりを落ち着かせる効果があります

機織り機で布にする時にも、かせとりをして「撚り止め」をします

撚り止めは、糸を引っ張って、よじれを止めるための作業です

そのため、お湯で糸を煮てから、引っ張った状態で干して乾かします

ボビンに巻いた状態では煮るにも干すにも不便なので糸を「輪」にします

糸を巻きつける道具を「ニディノディ」と呼びます

ニディノディには様々なサイズがあり、少量の糸ならSサイズでも充分

とはいえ大量の糸を紡いだなら、大きな輪にしたほうが便利です

くるくる回せるタイプもあります

あるいは手回し「ろくろ」を使う人もいます

糸巻を手早くできるのが「かせくり機」です

折りたためて、大きさも変えられるタイプが便利

収納ケースもついているので、使わない時はコンパクトに仕舞えます

輪になった糸をねじったものが「糸かせ」です

昔は糸かせの状態で売られていました

そのほうが染色しやすいからです

【玉巻き】

編み物に使う場合などは、かせとりした糸を玉に巻いておきます

そんな時に便利なのが、玉巻き機です

ハンドルをくるくる回すだけで、簡単に糸を玉に巻くことができます

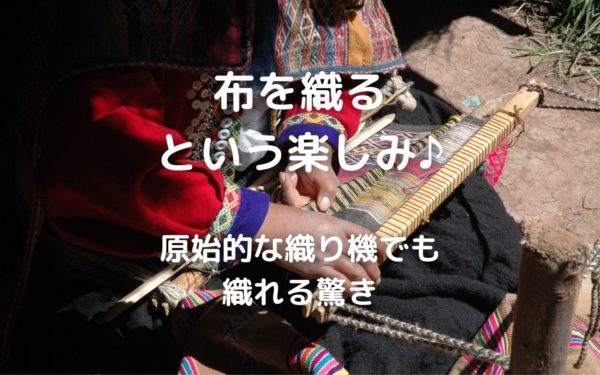

さらには、紡いだ糸を織り機で布に織ることもでき、機織りも構造はシンプルです

機織りは、やり方を知ると非常にシンプル。額縁のような四角い「枠」だけでも布が織れます。

あるいは麻や綿を庭で育て、糸や布にすることもできます

昔の主婦は「糸紡ぎ」や「機織り」を家事として日常的に行っていました。現在でも、趣味として糸紡ぎや機織りをする人がいます。黙々と手を動かすだけの単純作業をしている時は、まるで瞑想のような時間です。

ペットの毛、庭で育てた綿花や亜麻でセーターを編んだり、ラグなどを作ったり

糸紡ぎや機織りは、編み物や手芸のようにできる趣味のひとつ

じっくり、のんびりしたモノづくりは、瞑想のような時間です

当ブログの記事を整理してアマゾンKindleの電子書籍と紙の書籍で出版しています

Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください