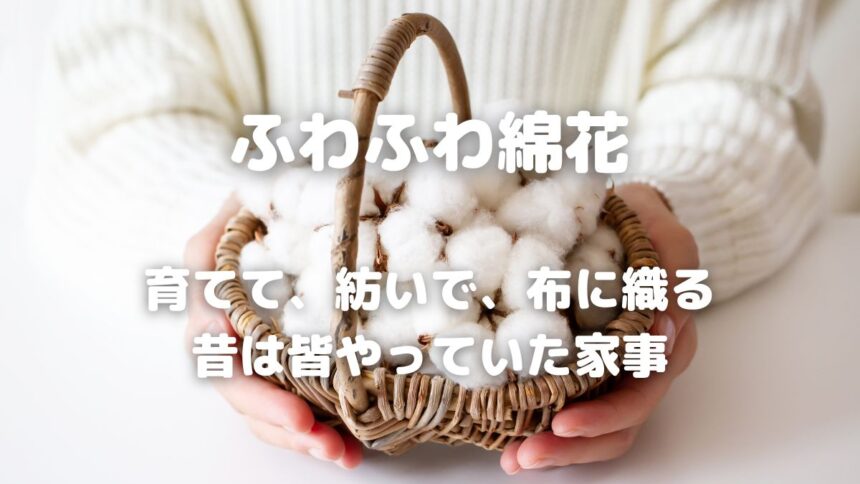

綿花を2~3本ほど庭で育てると、コットン糸にして、ベビー服や小物を編むことができます

なぜなら1本から20~30個の綿花が収穫できるからです

例えば1個のコットンボールから採れる綿毛は2~3gほど

そのため1本で40~90gほどになり、2本あれば80~180g

1玉の編み糸が100gくらいです

あるいは、そのまま縫いぐるみなどの詰め物にすることもできます

たくさん収穫したら、織り機で布にすることも可能です

綿花の育て方

綿花と呼ばれるものは、花ではなく実です

花の中に実ができて、弾けた実から3~5個に分かれた綿毛のかたまりが出てきます

この白くて丸いコットンボールが綿花です

綿毛は種の周りの皮の細胞が伸びたもので、種を包み込んでいるものです

そのため、ひとつひとつの綿毛を広げると、毛に覆われた種が入っています

【土の準備】

風通しが良い場所で、水はけの良い土がワタの栽培に適しています

まずは種まきの1週間以上前に、元肥を土に混ぜておきます

元肥は、油かすと苦土石灰を1㎡あたり一握りほどです

酸性度を嫌うので、定期的に苦土石灰を与えると病害虫に強くなります

草木灰を加えるのも効果的です

土壌酸度計があると、土に差すだけでの酸性度を簡単に調べられます

【種まき】

ワタの種は、ポットで育ててから定植するなら、4月が種まき時期です

地面に直接まくなら、5月に種まきします

綿毛に包まれた種は、水に入れて少しもんで水を含ませ、一晩そのまま浸けておきます

それから1か所に2~3粒の種をまきます

温かくならないと発芽しないので、寒い場所ならマルチなどの保護が必要です

本葉が出たら間引き、1本にした苗を5月に定植します

【発芽から収穫まで】

発芽して1~2か月は根が成長する時期で、地上部はあまり伸びません

枝が5~6本ほど出た頃に天辺の芽を摘み取ると、低く育ち、倒れにくくなります

そして背が高くなってきたら支柱を立てて倒れないようにします

花が咲く8月くらいには、周囲の土を根元に寄せて根を保護します

花が咲いてから2週間くらいは土が乾燥しないよう注意が必要です

プランターで育てる場合は、肥料を多めにして、水やりが欠かせません

特に開花期は、水不足になると、良い実が育ちません

この頃に石灰や草木灰を地面に撒いておくと病害虫を抑えられます

開いたワタの花は、2日目になるとピンク色に変化し始めます

そして中に果実ができて、果実の中に綿毛ができます

9月下旬ころから11月中旬くらいまでが収穫時期です

花が完全に開ききってから収穫します

とはいえ雨が当たると綿毛が痛むので、雨が降りそうなら早めに収穫します

ヘタの切れ端などが混ざらないよう、綿毛だけ摘み取ります

あるいはコットンボールごと切り取り、乾燥させてからヘタを外してもOKです

まずは2~3日ほど日に当てて乾かします

それから紙袋などに入れ、カビないよう風通しの良い場所に置きます

よく乾燥させると、種が取り外しやすくなります

綿花を糸にする方法

収穫した綿毛は、まず種を取り除く必要があります

古代インドでは、平らな石に綿毛を乗せ、足で丸い棒を転がして種を取り出していました

まな板などに綿毛を広げ、麺棒などを乗せて転がすと、種が押し出されます

そうしたら綿毛を抑え、種だけ引きちぎるようにすると取り出せます

取り出した種は、来年の種まき用に取っておきます

【綿打ち】

種を取り出した綿毛をほぐして、ふわふわにする作業が「綿打ち」です

繊維のかたまりをなくし、糸を紡ぎやすくするために行います

綿やウールの繊維をほぐす道具がカーダーです

昔の綿打ちには「弓」を使い、弦を弾いた時の振動で、ワタの繊維をほぐしました

弓は、長さ60~80cmほどの細い竹で作れます

両端にカッターで切り込みを入れ、タコ糸を結ぶだけです

タコ糸をワタに当てて弾くと、ほぐれていきます

【糸紡ぎ】

綿打ちしてふわふわにした綿を、20cm四方くらいに広げて、端から棒状に丸めます

そして棒状に丸めた綿を細くして、撚りをかけて糸にします

ヨリをかけるとは、ねじり合わせることで、この作業が「糸紡ぎ」です

手紡ぎに使われる最もシンプルな道具が「ドロップスピンドル」です

スピンドルとは「コマ」のことで、くるくる回しながら綿をねじって巻いていきます

綿は紡ぎ方によっても太さや風合いが変わります

例えば、回転を速くして紡ぐと細い糸に紡ぐことができます

糸に紡ぐ素材には、羊毛も多く使われます

上流階級の裕福な家庭の女性たちの間で「糸紡ぎ」が流行していた時代があったそうです。美しいデザインの道具をサロンに持って行き、おしゃべりしながらの糸紡ぎ。それは、ゆったりとした優雅な過ごし方だったようです。

糸つむぎ機(糸車)は、大きな弾み車を回転させて糸を紡ぐ道具です

早くたくさんの糸を紡ぐことができます

持ち運びできる小さな糸車や、床に置いて使う大きな糸車などがあります

昔のインド国旗には、中央に糸車が描かれていました

イギリス支配からインドを独立させたガンディーが、糸紡ぎで綿を作り、輸入を止めたからです

糸紡ぎがガンディーの「非暴力、不服従」のシンボルでした

この時にガンディーが使っていたのが、箱に収めて持ち運びできるブックチャルカです

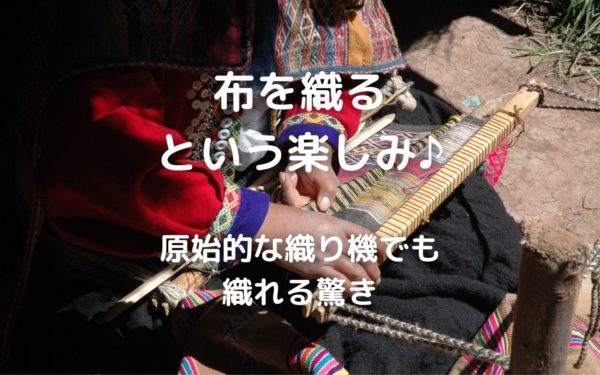

【機織り】

経糸1本おきに緯糸を組み合わせて布を織る作業が「機織り」です

木枠にクギを打ち付けただけの簡単な織り機でも布を織ることができます

機織りは、やり方を知ると非常にシンプル。額縁のような四角い「枠」だけでも布が織れます。現在でも、シンプルな木枠の機織り機は、市販されています。自作もできそうなほど単純な作りです。

植物から繊維を取って布に織ったものが「麻」です

戦後28年もジャングルで生活していた横井庄一さんは、植物で洋服を作っていました。戦時中は陸軍兵でしたが、戦前は洋服の仕立て職人だったそうです。ジャングルの植物から糸を作り、木の枝で作った機織りで布を織ったといいます。そんな原始的な道具だけでも作れるのが糸や布です。

綿花の種類

綿花ができるワタはアオイ科の一年草または多年草で、オクラやハイビスカスの仲間です

インドや中南米では5000年以上も前から栽培されてきました

原産地はアフリカと推測されており、ヘルバケウムと呼ばれるもの

アフリカ北部からインドにかけての地域にあったと推測されるワタの原種です

とはいえ現在ほとんど栽培されていません

今でも栽培されている綿花は、アジア綿、陸地綿、野生種など

品種によって毛羽の量が違い、それによって風合いが異なります

毛羽とは、ヨリをかけた糸からはみ出す短い繊維のことです

例えば、毛羽が多いと、ふわふわしたタオルのような風合いになります

一方で毛羽が少ないと、つるっとしたワイシャツのような風合いになります

そして毛羽が中間くらいのものが、Tシャツやジーンズになります

【アジア綿花】

インドで栽培されていた綿花が、日本にも伝わりました

現在のパキスタンからインダス川流域を経て、中国、日本、インドネシアへ伝わったようです

あるいはハワイ、タヒチ、ガラパゴス諸島にも野生のワタが生えています

これらは風や海流に乗って運ばれたか、人が持ち込んだものです

そして野生のワタは、独自の進化をしてします

雨の多い日本では綿花が下向きに付き、和綿として栽培されるようになりました

アジア綿の特徴は、繊維が長く太めなことです

さらには繊維の中に空洞があるため、通気性がよく乾燥しやすく、保温性もあります

そして毛羽が多く、ヨリがきついため、しっかりした糸に紡ぐことができます

【海島綿花】

ペルー北部から海流に乗ってカリブ海などに広まったと推測されるのが海島綿です

シーアイランド綿、バルバデンセとも呼ばれます

海島綿の特徴は、毛羽が少なく、繊維が長くて細いため、繊細な糸になり、柔らかいことです

【陸地綿花】

メキシコ南部から世界各地へと広まった品種が陸地綿です

高地綿、アップランド綿、ヒルスツムとも呼ばれます

さらに改良品種として、茶色や緑色のカラードコットンもあります

陸地綿の性質は、アジア綿と海島綿の中間くらいです

育てやすいので、現在も、栽培される綿花の9割を占めています

当ブログの記事を整理して、アマゾンKindleの電子書籍と紙の書籍で出版しています

Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください