キャンドル原料のワックスには「石油」「動物性油」「植物性油」と数種類あります

蜜蝋やソイワックスは高価ですが、香りが良く、ススが出にくいのがメリットです

石油から作られるワックスが最も安価で、取り扱いも簡単です

動物性油を使ったワックスが「蜜蝋」

植物油を使ったワックスが「ソイワックス」

キャンドル原料の種類と特徴

石油から作られるキャンドル原料が「パラフィンワックス」と「ジェルワックス」

パラフィンワックスは、一般的な白いキャンドルを作る時に使います

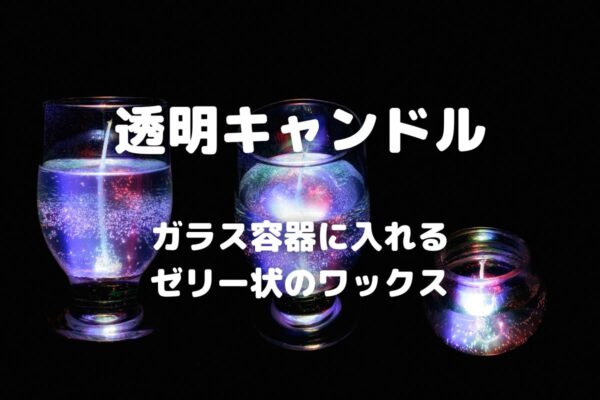

そしてジェルワックスを使うと、透明なキャンドルを作れます

【パラフィンワックス】

一般的に使われるのは石油から作られる「パラフィンワックス」

石油由来のパラフィンワックスは安定して燃え、ススが出ないキャンドルができます

そして臭いを吸着しやすいという性質を活かして「アロマキャンドル」を作れます

ワックスは「60℃」くらいで溶けます

それぞれ「融点」が違うので、溶かす時の温度に注意が必要です

パラフィン・ワックスを使ったキャンドル作りは簡単です。ワックスを温めて溶かし、型に入れて冷やし固めるだけ。色を着けたり、模様を付けたり、様々なアレンジ法があります。

【ジェルワックス】

ジェルワックスとはゼリー状になったワックスです

そのため透明感を活かせるガラス容器を使い、中にドライフラワーやビー玉などを入れられます

そして小さな炎でも燃焼時間が長いというメリットがあります

とはいえジェルワックスの融点は85℃なので、少し高めの温度にしなければ溶けません

ジェルキャンドルとは、ゼリー状のワックスで作る透明なキャンドル。そのため透明感を活かせるよう、ガラス容器に入れて作ります。不純物が多いと透明度が失われるため、染料は少なめにするのがコツです。

キャンドル原料になる動物性油

昔のキャンドルは「牛脂」などの動物油を使い、家庭でも作られていました

日本では、クジラの油なども使われていたと言います

ところが動物性油脂は臭いが悪く、ススが出やすいというデメリットがあります

そのため現在キャンドル作りに使われる動物性油は「蜜蝋」くらいです

ハチミツのような良い香りがし、硬いキャンドルになるという特徴があります

【蜜ろうワックス】

ミツバチの巣から採取したのが「蜜ろうワックス」です

とはいえ蜜蝋は高価なので、香りや固さを増すために10%くらい加えるという使い方が一般的です

蜜蝋には天然のままのものと、精製して白くしたものがあります

天然の蜜蝋は、蜂が蜜を採取した花によって色が異なります

そして蜜蝋は、ハンドクリームやリップクリームなど、手作りコスメや石鹸作りにも使えます

蜜蝋の融点は63℃くらいなので、高温にしなくても溶けます

ところが120℃以上で酸化してしまうため、加熱しすぎないよう注意が必要です

そのため温度を測りながら溶かすと失敗しません

固める時の注意点は二つ

- 表面に亀裂ができやすい

- 容器との間に隙間ができやすい

そのため、できるだけ低い温度で容器に流し入れ、緩やかに固めることで亀裂を防ぎます

できてしまった亀裂や隙間は、溶けた蜜蝋を足したり表面に塗りつけて修正できます

【牛脂キャンドル】

アメリカ開拓時代に家庭で作られていたのが、牛脂を使ったキャンドル

豚肉から採ったラードも動物性の油脂です

基本的に「油」であれば何でも燃えるので、その土地で使いやすい油が使われていました

ですから日本ではクジラの油が使われていたこともあります

動物性油脂は固まりやすいので、キャンドル作りも簡単です

けれど牛脂などは溶かす時に嫌な臭いや煙が出やすいのが欠点

石油が登場してからは使われなくなりました

キャンドル原料になる植物油

日本で松明などの灯かりに使われたのが「菜種油」や「大豆油」など植物性オイルです

和蝋燭はハゼの実から採った「木蠟」を使います

アメリカでは、ベイベリーという木の実から採った油で作ったキャンドルが人気です

現在、手づくりキャンドル用として市販されている植物由来のワックスが「ソイワックス」

大豆から採れた油を使ったキャンドルです

【ソイキャンドル】

大豆が原材料のソイワックスを使うと、不透明でマットな質感のキャンドルができます

着色する時には染料を多めに入れます

けれど香料や顔料を入れすぎると目詰まりしやすいので分量に注意が必要です

融点は50℃前後と低め

融点が異なるソイワックスが様々に市販されています

120℃以上で酸化しやすい点には注意が必要

溶かす時には温度を測りながら高温になりすぎないようにします

収縮率は低いですが、表面に不規則な亀裂ができます

【和蝋燭】

和蝋燭の原料は「ハゼの実」から採った油です

ハゼは暖かい地方で育つ木で、東北など寒い地方ではウルシから蠟を採っていました

どちらもウルシ科の植物なので、手袋がないと肌がかぶれます

ウルシは燃やしても煙に毒性があり、のどなどを痛めるので注意が必要です

ハゼの実やウルシは素人では取り扱いが難しいので、手作りキャンドル向きではありません

アメリカで人気があるのは「ベイベリーキャンドル」

保護植物となってからは家庭で作られることはなくなりました

けれど甘い香りを着けたベイベリーキャンドルはクリスマスなどに市販されます

キャンドル作りのワックスは、石油由来のパラフィンだけではありません。植物由来のワックスからもキャンドルが作れます。

ベイベリーはミリカ(Myrica)という植物で、和名ではヤマモモの一種です

菜種油などの植物油なら家庭で絞ることもできます

植物油は、多くが「種」から採ったものです。種子を保護している硬い部分の「核」から採れる油もあります。オリーブやアボカドなどは、果実に油が含まれている植物です。

キャンドル原料として廃油を使う場合

揚げ物に使った廃油も使えますが、不純物を十分に取り除く必要があります

不純物が残っていると、燃やした時にススが出たり嫌な臭いが発生するからです

まずはコーヒーのペーパーフィルターなどで油を濾します

たとえ不純物を取り除いたとしても、白いキャンドルにはなりません

頻繁に揚げ物をして、大量に揚げ油があるならリサイクルも良いかもしれません

けれど手間がかかるわりに綺麗なキャンドルが作れるわけではありません

キャンドル用ワックスや白いロウソクを溶かして使ったほうが綺麗に仕上げられます

市販の凝固剤は、廃油を燃やすゴミとして処分するためのものです

キャンドル作りには使わないでくださいと注意書きがされています

当ブログ記事を整理して、アマゾンKindleの電子書籍と紙の本で出版しています

Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください