養蜂を、趣味として始める人が増えているといいます

あまり費用がかからず、簡単に始められ、手間もいらないというのが理由です

欧米で養蜂を楽しんでいる人たちも、ガーデニングの延長のような感覚です

ただし日本では届け出が必要になります

住宅地では近隣トラブルも発生しがちなので注意が必要です

養蜂に必要な届け出

日本では「養蜂振興法」という法律により、届け出が必要であると定められています

趣味で養蜂を始める場合でも届け出は必要です

みつばち飼育届けは、居住地の都道府県に窓口があります

市役所や役場で簡単な届け出を出すだけですが、飼育前に条例などの確認が大事です

巣箱の設置場所や都道府県によっては認められない場合もあります

例えば、住宅地では巣箱を設置できない場合が多く、みつばちの飼育を禁じている地域もあります

蜜源をめぐってトラブルが発生したり、病気の蔓延を防止するためです

趣味で養蜂を始める人が増えたためか、届出も義務化されています

養蜂に必要なもの

無事に届出をして養蜂を始められることになったら、まず用意するのが巣箱です

巣箱は手作りもできますし、市販もされています

一つの巣箱で、毎年15㎏もの蜂蜜が生産できます

巣箱は2つ以上を用意しておきます

そうすると女王バチが死んだ時に、新たな群れを別の巣箱に誘い込めるからです

一般的なのが「重箱式巣箱」と呼ばれるものです

ミツバチには「西洋みつばち」と「日本みつばち」がいます

養蜂場で飼育しているのは、ほとんど西洋みつばちです

日本みつばちは、北海道と沖縄を除く全国に生息しています

そのため巣箱に呼び込んで飼育を始めることも可能です

いったんミツバチが巣箱に定着すれば、ほぼ放置で飼育できると言われます

とはいえ巣箱を設置したらミツバチが来てくれるというほど簡単ではありません

蜜蜂が来るまで数カ月、数年ということもあるといいます

やっとミツバチが巣箱に棲みついても、蜂蜜が採取できるのは1年後からです

春先3月ころに蜜蜂の群れを誘い込み、みつばちの数が増えるのを待ちます

時期を逃すと蜜蜂を呼び込むことが難しいので、必要なものは先に準備しておくことが大事です

【養蜂に必要な装備と道具】

まず必要なのが、しっかり体を保護する装備と、ミツバチを落ち着かせる道具です

特に肌が出ないよう、全身を覆う衣服は必須です

- 帽子とベール

- 白いつなぎの服

- ゆったりした手袋と長靴

身につけるものは白または薄い色が適しています

なぜなら濃い色は、ミツバチを刺激して刺されやすくなるからです

みつばちが人を刺すのは刺激を与えた時だけです

日本みつばちは性質がおとなしく、あまり人を刺さないとも言われます

とはいえ不注意から蜜蜂を驚かせてしまうと、刺される危険があることは確かです

熟練した養蜂家は、手袋をせずに作業することがあります

それは手袋に蜂の針が残っていると、他の蜂に警告を発する匂い物質が出るからです

とはいえ初心者は、しっかり肌を防護したほうが安全です

急激に動いたり、素早く移動したりすると、ミツバチが驚いて攻撃的になります

そのため、みつばちを刺激しないよう、ゆっくり動くことが大事です

蜜蜂を落ち着かせるために使うのが「燻製器」です

杉などの木くずや布などを燃やし、煙を出して蜜蜂を鎮めます

木くずは、猫砂として売られている杉の猫砂なども使えます

【蜂に刺されたら】

働きバチが人を刺した時、とげのある針が皮膚に入り込みます

刺した蜂は逃げて死んでしまいますが、毒針は傷口から毒を出し続けます

そのため、できるだけ早く、爪やナイフで毒針を「こすり落とす」ようにします

毒針を引き出そうとすると、かえって傷口に毒を押し込んでしまいます

アンモニアか水で練ってペースト状にした重曹を塗っておくと毒を中和できます

たいていの人は数回刺されると免疫ができますが、強い症状が出る場合は病院で手当てが必要です

【蜂ブラシ】

巣箱から枠を取り出し、蜂蜜を採取する時に使うのが「蜂ブラシ」です

柔らかな毛で作られたブラシで、蜜蜂をそっと払い落とします

【巣箱の構造】

蜂の巣箱で大切なのが、取り外し可能な枠です

枠は巣箱の中に吊るされた状態になっています

枠は巣箱より一回り小さく、周囲に7~8mmほどのスペースが開いています

このスペースがないと、枠が巣箱にくっついてしまって蜂蜜を取り出せません

枠と巣箱の間には、みつばちが出入りできるだけのスペースがあれば十分です

ミツバチの数が増えるにしたがって、巣箱を上に積み重ねていきます

外蓋は耐久性のある金属製で、雨や雪などから巣を保護します

内蓋は通気性のあるスノコにし、天井板に金網などを取り付けます

浅い巣箱は、蜂蜜を収穫する基本の部分で、厚さ3.5cmの杉板を使います

薄い板では断熱効果が低く、他の虫やスズメバチなどに穴を開けられることがあります

1つ1つの寸法は、外側29×29×15cm、内側22×22×15cmくらい

枠には蜂の巣パターンが刻印された土台シートが入っています

これはミツバチが規則正しく巣を作るのを助けるためのものです

ミツバチを呼び込むために、蜜蝋を塗っておきます

クイーンエクスクルーサーは、女王蜂を保護するための平たいメッシュ状の板です

女王バチが産卵室から離れないようにしますが、体の小さな働きバチは自由に行き来できます

産卵室と餌室は深さのある巣箱で、女王蜂が卵を産むための場所です

冬期間の食料もこの巣箱に保管されます

巣箱の下にはミツバチが出入りするための入り口を開けておきます

底板の上に出入り口の開いた巣箱を置き、その上に重箱を重ねます

出入口用の巣箱は、29×29×高さ3~7cmほどで、幅は10cm以上

狭すぎるとミツバチが出入りしにくく、通気性も悪くなります

ミツバチが通れるギリギリの高さにして、スズメバチなどの侵入を防ぎます

とはいえ他の虫などが入らないよう網などを取り付けておくと安心です

底板は、巣箱より大きいサイズであれば、どんな板でも構いません

養蜂のやり方

養蜂で最も大事なのが、巣箱の設置場所です

- 風通しが良い場所

- 冷たい風が当たらない場所

- 日当たりが良く温かい場所

- 近隣に蜜源となる植物が生えている場所

- 新鮮な水がある場所

ジメジメした場所に巣箱を置くと、病気が発生したりカビが生えたりします

雨水など速やかに流れる緩やかな傾斜地などが理想的です

くぼみや低い場所だと水が溜まりやすく、湿気がこもりがちになります

巣箱をレンガやブロックなどの上に置いて、地面から浮かせると湿気対策になります

ミツバチは寒さに弱いので、冷たい風が当たらない温かな場所が必要です

微風でも体が冷えてしまい、採取できる蜂蜜の量が減ってしまいます

特に冬場の風よけが重要です

巣を温めるために、日当たりが良いことも大切な要素になります

みつばちは蜂蜜を燃やして、巣箱の内部温度を33℃くらいに保っています

そのため温度が低いと蜂蜜の収量が減ってしまいます

巣箱の入り口を東か南に向けると、巣箱を効率よく温められます

過度の暑さを避けることも大事です

真夏は巣箱を木陰に設置し、直射日光が当たらないようにします

近くに人が住んでいる場所では、飼育箱を高い生垣の上に置いたり、板のフェンスで覆うと安心です

こうすることで蜜蜂が高い場所を飛ぶようになり、人に接触しにくくなります

ミツバチの飲み水を確保することも大事です

そのため巣箱は近くに小川や池がある場所などに設置します

バケツなどにミツバチが止まれる板を浮かべ、ゆっくりホースで水を流してもOKです

【各ミツバチの役割】

みつばちの群れには「女王蜂」「働き蜂」「雄蜂」の3種類がいます

それぞれに役割があり、体の大きさや形、寿命が異なります

●女王蜂

体長は約2.5cmと働き蜂や雄蜂より大きいのが特徴です

腹部が長く、光沢があり、4年も生きます

1日に2000個もの卵を産み、幼虫は母蜂からローヤルゼリーを与えられて成長します

女王蜂が巣箱を離れるのは交尾中または新たな女王蜂が生まれた時だけです

●働き蜂

体長は1.5cmほどで、腹部に毛が生えています

蜜を集めるための長い舌があり、後ろ足の「かご」に花粉を入れて運びます

働き蜂の役割は、蜂蜜と巣を作り、幼虫の世話をすることです

蜜がある期間は1か月、冬は3か月しか生きません

●雄蜂

大きさは働き蜂と同じくらいですが、目が大きく、体が太いことが特徴です

ブンブン音を立てて飛びますが、針はなく、害はありません

雄蜂の役割は女王蜂と交尾することだけで、交尾後は死んでしまいます

秋の終わりまで生きていたとしても、働き蜂たちから追い出され、結局は死んでしまいます

【蜂蜜集めの蜜源となる植物】

みつばちは3㎞もの距離を飛んで花の蜜を集めてきます

そのため住宅密集地でなければ蜜源が問題になることはないはずです

とはいえ蜜源となる植物の種類には注意が必要です

ツツジ科の植物や有毒植物から採取した蜂蜜で、中毒事故が起こることがあるからです

例えばツツジの花を摘んで蜜をなめることがありますが、濃縮された蜂蜜は危険です

山地や河川敷にも生えているドクウツギは猛毒を持ち、蜂蜜でも中毒を起こします

花や蜜に毒を持つ植物が近隣に生えていない場所であることも大事なチェックポイントです

庭や菜園を作る時には、有毒植物についても知っておくと安心。子供やペットが口にすると危険ですし、自分が間違って食べる可能性もあります。公園や野山など、意外と近くにも有毒植物は生えています。

ミツバチは様々な植物から蜜を集めています

野生の花、果物の花、低木、木、そして雑草まで蜜源です

そして花の花粉は、ミツバチにとって重要なタンパク質の供給源となります

ミツバチが植物の受粉を助けるため、果樹栽培の受粉用としてミツバチを飼うこともあります

蜂蜜は蜜源の植物によって色も香りも味も異なります

自然に生えている雑草からも美味しい蜂蜜が採れます

●クローバー

クローバーからは軽くて繊細な蜂蜜が採れます

どこにでも生えている草のため、蜂蜜の主要な供給源の1つです

●たんぽぽ

たんぽぽの蜂蜜は黄色から琥珀色で強い風味があります

早春の重要な蜜源で、蜜蜂にとっては花粉も大事な栄養になります

●オレンジなどの柑橘類

柑橘類のハチミツは香ばしくマイルドで、最も人気のある蜂蜜の1つです

他の蜂蜜とのブレンドによく使用されます

●セージ

淡い色、マイルドな味わいの蜂蜜が採れ、欧米では重要な蜜源です

セージ蜂蜜は結晶化しないという特徴があります

●アルファルファ

マイルドで繊細な味わいで、淡い色のはちみつです

商業生産のための主要な蜜源の1つです

●アスター

白っぽくミント風味があり、結晶化しやすい蜂蜜です

秋の蜜と花粉の主要な供給源になります

●バスウッド

軽くて香りのよい蜂蜜で、甘露を多く生産します

多くは他の蜂蜜と混ぜて販売されています

シナノキ科の広葉樹で、木材はギターなど楽器につかわれます

●ゴールデンロッド

濃厚な金色の蜂蜜で、花粉と蜜の優れた秋の供給源です

主にミツバチの冬の餌として使用されます

キク科のアキノキリンソウの仲間です

植物が蜜を精製する季節は年に2回です

春にタンポポや果樹が開花し始め、7月くらいまで蜜を精製します

秋は9月ころから咲く花が蜜を供給し、霜が降りて花が枯れると終了です

どの時期でも蜂蜜を採取できますが、秋の終わりまで待つほうが収量が増えます

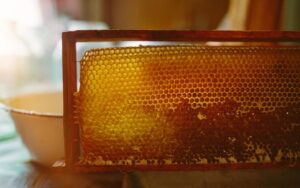

【はちみつを収穫する方法】

蜂の巣が出来上がると、年間13~27㎏もの蜂蜜が作られます

ただし最初の収穫まで1年は待つ必要があります

これは新しく巣箱に入ったミツバチが群れを確立するためです

最初のシーズンに余分の蜂蜜を生産することは、めったにありません

ハチミツの収穫には晴れた風のない日が適しています

なぜならミツバチが最も落ち着いているからです

まずはミツバチを蜂の巣から遠ざける必要があります

そのため巣箱の入り口から煙を吹き込み、ミツバチを落ち着かせます

煙が多すぎるとミツバチを傷つける可能性があるので、数回の噴煙で十分です

煙が外に出るまで数分間待ちます

次に外蓋と内蓋を取り外し、さらに煙を吹き込みます

枠の上部に煙を吹き付けてミツバチを下に追い払い、邪魔にならないようにします

煙を使う代わりに、蜜蜂を逃がすエスケープボードを使う方法もあります

ミツバチが下には移動できるけれど、上には移動できない板を巣箱の下にスライドさせて使います

最低でも24時間、できれば48時間ほど置くと、蜜蜂たちは下の巣箱へと移動します

作業中にミツバチを押しつぶさないよう細心の注意が必要です

押しつぶされたミツバチは、仲間に警告を与える匂い物質を出します

すると他のミツバチが攻撃してきます

ミツバチがいなくなった枠を蜂が入ってこない室内に持っていき、蜂蜜を採取

お湯で温めたナイフでこそぎ落すようにします

蜂蜜を抽出するには、蜂の巣から器に滴らせるか、布巾などで搾り取ります。

【はちみつの保存】

採れたての蜂蜜は、濾して不純物を取り除きます

ザルに湿らせた布巾2枚を敷いておきます

その上にザルを置き、蠟の塊や蜜蜂の死骸などを取り除いてから布巾で濾します

濾したハチミツを数日間そのまま放置すると、気泡が上がってきます

その気泡をすくい取り、65℃くらいまで加熱してから瓶詰めすると結晶化や発酵を抑えられます

加熱しすぎると風味が損なわれるので、湯煎で温度を測りながら温めると失敗しません

熱湯消毒した保存瓶に移し、温かく湿気の少ない場所で保管します

理想的なのは26℃くらいの室温です

蜂蜜が固まってしまった場合は、かき混ぜながら湯煎にかけて温めると柔らかくなります

冬の養蜂場での注意点

冬の間にミツバチが死んでしまわないよう、冬越しの準備をしておきます

食料が十分にあることも不可欠です

そのため深い巣箱に、ハチミツが残った枠を残しておきます

ミツバチと幼虫はタンパク質源として花粉が必要です

寒さから守るため巣箱を紙などで覆いますが、通気性も確保する必要があります

巣箱の中が暑くなりすぎたり、換気が悪くなったりするとミツバチは逃げ出します

巣箱を頻繁に開いても、ミツバチを動揺させて移動する原因となりがちです

蜂蜜を採取する季節にミツバチが巣箱から出入りしなくなったら、移動の準備中です

新たな女王蜂のいる枠にピーナツ上の塊ができるのも移動の兆候になります

過熱状態になっているようなら、上部の蓋を少し開けて隙間を開け、通気を良くすると改善できます

ミツバチが増えて巣箱がいっぱいになると、新たな女王蜂が生まれて群れが移動していきます

そのため巣箱が過密状態にならないよう、巣箱を追加してやります

重箱式の巣箱の場合なら、上に巣箱を重ねるだけでスペースを広げられます

ミツバチは上に向かって巣を作っていく習性があります

ですから上に巣箱を重ねると一番下の巣箱は空になります

5~6週間おきに巣箱を上に重ね、最下部の巣箱を取り外すと効果的です