かわいい雑草は、抜かずに庭に活かすと手間がかかりません

なぜなら自然と生えてくる草は、その場所の土質や気候に適応しているからです

雑草とはいえ、もとは観賞用として持ち込まれたものもあります

あるいは園芸用の植物が繁殖して、雑草化していることもあります

そして市販されている花も、探せば近所の路地や河原に自生しているかもしれません

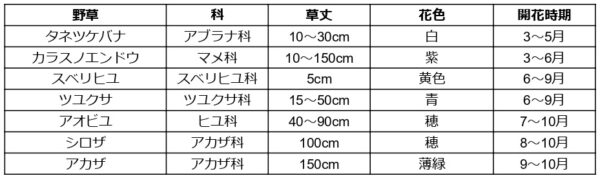

かわいい雑草の開花時期

まずは雑草の開花時期に、生えている場所や葉の形を確認

そうすれば、花が咲いていない時期でも抜かずに

例えば「カンゾウ」は、葉だけだと雑草にしか見えません

ところが夏になると、ユリのような花が咲き、市販もされているほど

カンゾウの苗を買ってきて庭に植えたら、近所の河原に生えていた、という話もあります

可愛い花が咲く雑草には以下のようなものがあります

草丈の低い草なら、バラなどの足元を覆うグランドカバーとしても活かせます

●一年草

●多年草

早春に咲くかわいい雑草

早春に咲くのが「オオイヌノフグリ」「スミレ」「タネツケバナ」「コオニタビラコ」

まだ肌寒い日が残る、花の少ない時期に開花する貴重な草です

とはいえ夏になると葉だけになるので、うっかり刈り取ってしまいがち

かわいい雑草なので、残しておくと毎年ちゃんと咲いてくれます

【オオイヌノフグリ】

2~5月ころに咲いている、草丈10~20cmの雑草で、青い花が綺麗

道端や畑の畦道など、湿った土地に生えるかわいい雑草です

オオバコ科クワガタソウ属の越年草で、秋に発芽して冬に育ちます

そのため雪が積もらない地域なら、冬に緑の葉を伸ばしています

そして春の終わりには枯れて、夏は種子で過ごします

1~2cmの卵型で、ふちがギザギザした葉の形を覚えておくと、抜かずに済みます

【スミレ】

3~5月に紫色の花が咲き、草丈は5~12cmほど

平地から山間部まで生え、寒さにも暑さにも強い草です

根元から、先端が丸みのある細長い葉がたくさん出ます

パンジーやビオラなど、園芸品種が雑草化していることもあります

【タネツケバナ】

3~5月に白い小さな花が開花し、草丈は10~30cm

アブラナ科の越年草または一年草です

水田に群生しているような草で、水に浸かって生えていることもあります

茎の両側に小さな葉が左右対称について、クレソンに似ています

アイヌ料理では、鮭料理の香辛料として使われます

【コオニタビラコ】

3~5月に黄色い花が咲き、草丈は10cmくらい

キク科の越年草で、花が終わると丸い実が膨らみます

湿地を好む草で、田んぼの畦道などに生えています

細長い茎の両側に丸みのある葉が出ます

これは「仏の座」と呼ばれる春の七草のひとつで、市販もされています

ところが紫色の花が咲く「ホトケノザ」のほうは有毒で食べられません

【ナズナ】

2~6月に開花し、草丈は10~50cmくらい

アブラナ科ナズナ属

ぺんぺん草とも呼ばれます

株元の葉は大きく切れ込みがあり、大根の葉に似ています

春の七草のひとつで、1月7日に七草粥として食べます

若葉には鉄分などのミネラルが豊富に含まれます

そのため七草粥を作って食べると健康でいられると言われます

初夏に咲くかわいい雑草

春バラが咲き終わった頃に咲いてくれる雑草があると、庭が寂しくなりません

例えば、周囲の草を刈り取ると、雑草も綺麗に見えます

そして背の高い草なら、切り花にして飾ることもできます

【カラスノエンドウ】

3~6月スイートピーに似た花が咲き、草丈は10~150cm

マメ科ソラマメ属の越年草で、ヤハズエンドウとも呼ばれます

花が終わると黒いサヤができ、中の豆は食べられます

つる性ですが、直立して伸び、こじんまりしています

楕円形の葉が左右対称について、先端から巻きヒゲが出ています

【ハルジオン】

3~7月に白い花が咲き、草丈は30~80cm

キク科ヨモギ属

道端や空き地でも、よく見かける花です

ヒメジョオンより花びらが細く、秋になると花が咲かなくなります

【クリムソンクローバー】

マメ科の多年草で、草丈は20~60cm

4~6月に花が咲きます

赤い花が目を引く草です

ヨーロッパから西アジア原産で、暑さに弱いため日本では夏に枯れてしまいます

日当たりと風通しの良い場所で、水はけの良い土に植えるとよく育ちます

根づけば乾燥に強い草です

肥料は必要なく、咲いた花を切って減らすと、長く花が咲き続けます

【ユキノシタ】

ユキノシタ科の多年草で、草丈は20~50cm

5~7月に白い花が咲く、ロックガーデンに似合う花です

もともと岩場や石垣に自生する山野草

低く湿った谷川沿いとか半日陰に生えています

そのため日当たりの悪い場所でも育ち、常緑なので冬も緑の葉が残っています

真夏も咲いているかわいい雑草

バラは春と秋に咲き、真夏になると花が少なくなります

そんな時期をカバーしてくれる、かわいい雑草があると楽です

なぜなら真夏の炎天下に水やりなどしなくても、雑草は元気に育つからです

【アカツメクサ】

マメ科の多年草で、草丈は20~80cm

4~8月にピンクの花が咲きます

「ムラサキツメクサ」「赤クローバー」とも呼ばれます

葉が丸いシロツメクサとは違い、アカツメクサの葉は細い形の三つ葉

そして草丈も、シロツメクサより高くなります

【トキワツユクサ】

ツユクサ科の多年草で、草丈は50cmくらい

5~8月の初夏に、三角形の白い花を咲かせます

湿り気のある場所を好み、日陰や水辺に生えます

南米原産で、観賞用として持ち込まれてから野性化しています

【ヒメジョオン】

5~10月に白い花が咲き、草丈は30~50cm

キク科ヨモギ属

ハルジオンとよく似ていますが、開花期が異なります

秋まで咲いているのがヒメジョオンです

茎に空洞がなく、葉が外向きに開いて上のほうにあるので、根元がスッキリしています

【シャジクソウ】

6~8月に紫色の花が咲き、草丈は15~50cm

マメ科シャジクソウ属の多年草

クローバーの仲間ですが、葉の形はまるで違います

三つ葉なのは下の方の葉だけで、上のほうは5枚葉

そして小さな葉が放射線状に出ています

1本の茎が伸びて、その先に10~20個たくさんの花が咲きます

車輪や笠のように見えるため「車軸草」「阿弥陀笠」「菩薩草」とも呼ばれます

本州北部から北海道まで、海岸の岩場や山地の乾燥した場所に自生しています

【ワスレグサ/カンゾウ】

7~8月にオレンジ色の花が咲き、草丈は80cmくらい

ユリ科の多年草

花は一日しか咲かないので、英語ではDaylily(デイリリー)と呼ばれています

特に日本は「ユリ大国」と呼ばれるほど、野生のユリが多い国です

そのため開花時期に探すと、河原などに自生しているのが見つかる場合があります

秋に咲くかわいい雑草

秋バラと同じころに咲くかわいい雑草は、バラを引き立ててくれます

そして花が少なくなる時期に、彩りを添えてくれる草たちでもあります

【ヨメナ】

7~10月に薄紫や白い花が咲き、草丈は50~100cm

キク科の多年草で、可憐な花を咲かせる野菊の一種です

本州の中部から九州までに生えています

やや湿った場所を好み、地下茎で増えるため群生することがあります

そのため駆除するのが難しい雑草ですが、優し気で風情のある花です

【ハギ】

7~10月に赤紫の花が咲き、草丈は100~150cm

マメ科の落葉低木で、茎が木質化して硬くなります

根元から多くの茎が伸びてきて、先端は垂れ下がります

たくさんの花が付くので、庭木の足元に植えておいても綺麗です

しかもマメ科なので、緑肥としても使えます

ハギは秋の七草のひとつです

中秋の名月に飾るのが「ハギの花」と「ススキ」

そして「月見団子」に添えて月を眺めるという風習がありました

【ゲンノショウコ】

7~10月に白い花が咲き、草丈30~50cm

フウロソウ科の多年草で、綺麗な花が目を引きます

赤紫または白に薄紫の線が入った花びらが特徴的です

日本中の山や道端など、日当たりの良い場所に生えています

【セイタカアワダチソウ】

10~11月に黄色い花が咲き、草丈は100~250cm

キク科の多年草で、北米原産の帰化植物です

そして切り花などの観賞用として日本に入ってきました

肥沃な土地だと350~450cmにも達することがあります

さらに地下茎で増えるので群生しやすく、要注意外来生物に指定されています

サポニンを含むので石鹸として使え、薬草風呂として浴槽に入れると泡立ちます

花粉症の原因となる「ブタクサ」に似ていますが花粉は飛びません

セイタカアワダチソウは風媒花ではなく虫媒花だからです

雑草を庭に活かす方法

雑草も庭に活かすと、手間がかかりません

背が高くならない草、地面を這うように伸びる草は、グランドカバーとして使えます

背の低い雑草は、抜かずに残すとグランドカバーとして活かせます。背が高くなる草だけ抜いていけばいいからです。地面を覆うように草が生えていれば、他の雑草は生えなくなっていきます。

雑草で土質を判断することもできます

酸性土壌とは、ミネラル分の少ない土質のこと。日本は雨が多いためにミネラル分が流出し、酸性土壌になりがちと言われます。反対にミネラル分が多い土質が、アルカリ土壌です。ミネラルには、カルシウム、リン、カリウムなどがあります。例えば地中海地方に多い石灰岩はカルシウムなので、アルカリ土壌です。

当ブログの記事を整理してアマゾンKindleの電子書籍と紙の本で出版しています

Unlimited会員なら無料でダウンロードできますので、よろしかったら覗いてみてください